以文化为炬,续抗战精神:儒释道学者 谢宗润的当代坚守与传承

以文化为炬,续抗战精神:儒释道学者 谢宗润的当代坚守与传承

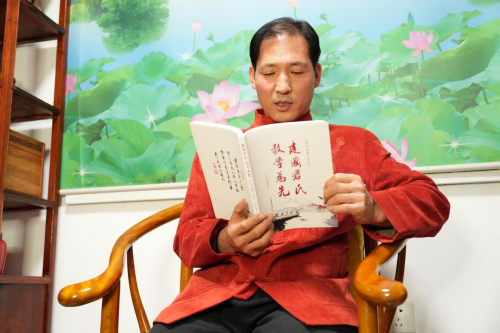

在中华民族波澜壮阔的抗战史诗中,无数仁人志士以血肉之躯筑起精神长城,用文化根脉凝聚民族力量。时隔八十载,抗战精神依然是激励国人砥砺前行的精神密码。易学家、天津市贤德堂创始人谢宗润(字号无求)以“为天地立心,为生民立命”为己任,在文化传承与公益实践中续写着新时代的“抗战故事”——他以儒释道智慧为刃,斩断现代人的精神困厄;以公益服务为盾,守护心灵家园的安宁,将“爱国、团结、奋斗”的抗战精神转化为滋养当代社会的文化清流。

文化守成:从个人涅槃到精神突围的“新抗战”

2007年,一场意外事故让谢宗润双腿截瘫,人生坠入谷底。事业崩塌、婚姻破裂、家庭变故、巨额债务……五年黑暗岁月中,他如抗战时期身陷囹圄的志士,在绝望中寻找突围之光。2012年,《圣贤教育改变命运》的光盘如“文化救亡”的火种,点燃了他对儒释道文化的研究热忱。儒家“仁爱忠恕”的担当、佛家“慈悲喜舍”的胸怀、道家“生生不息”的智慧,不仅让他从轮椅上重新站起,更让他领悟到:当代人的精神困境,本质上是一场需要文化突围的“新抗战”。

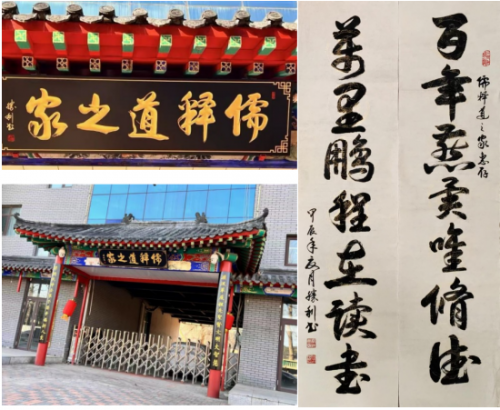

“家是小的国,国是大的家”,这句贤德堂的核心理念,正是谢宗润对“家国同构”抗战精神的现代诠释。他将《黄帝内经》“正气内存,邪不可干”的养生智慧与《大学》“修身齐家”的伦理思想结合,提出“身心灵和谐共振”的健康观,帮助76岁瘫痪老人重获行动能力,让躁狂症患者通过经典诵读找回内心平和。这些实践恰如抗战时期文人“以笔为枪”的坚守,证明文化不仅是民族的精神基因,更是破解当代社会问题的钥匙。

公益为甲:在逆境中坚守的“精神堡垒”

1938年,抗战烽火中,无数文化机构在颠沛流离中坚持办学;2018年,谢宗润以700元杏果义卖款为起点创办贤德堂,同样在“无资金、无场地、无团队”的困境中筑起文化公益的“精神堡垒”。创业初期,他遭遇合伙人背叛、恶意诽谤与法律挑战,却始终以“陈蔡绝粮而弦歌不辍”的孔子精神自勉。当负责案件侦查的工作人员被其初心感动,自掏3000元助他过年时,我们看到了抗战时期“军民鱼水情”在新时代的温暖回响。

贤德堂的公益实践充满“战时智慧”:线上通过微信公众号、直播课堂打破地域限制,将文化种子播撒到云南、广东等地;线下提供免费食宿与心灵疏导,让漂泊者重获归属感。退休干部从质疑“天下哪有免费午餐”到成为多年义工,单亲妈妈在课程录音中完成从“怨妇”到“家庭导师”的蜕变——这些案例印证了谢宗润的信念:公益不是单方面的施舍,而是抗战时期“互助共济”精神的当代延续,是“人人为我,我为人人”的生动实践。

精神赓续:从抗战丰碑到文化长河的价值传承

抗战胜利的密码,在于中华民族“永不屈服”的精神韧性。谢宗润将这种韧性转化为文化传承的坚守:他拒绝个人崇拜,所有课程均“引经据典,不发私见”,让《论语》《道德经》《吉祥经》的智慧直接与现代人对话;他反对空谈道德,而是将“孝悌忠信”转化为可操作的生活指南——如通过“感恩日记”改善失眠,用“忏悔课”修复家庭关系。这种“知行合一”的实践,恰是对抗战时期“理论联系实际”优良作风的传承。

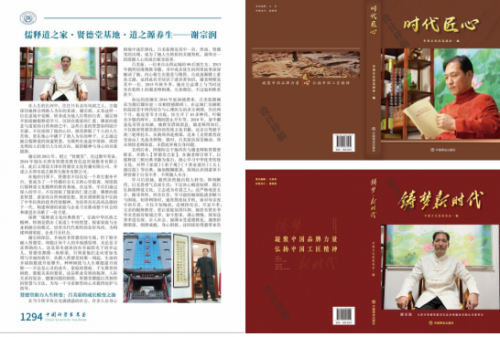

在贤德堂的课堂上,发生着无数现代版的“精神抗战”故事:流浪妇女通过学习《弟子规》重建家园,企业家关闭污染工厂转型生态农业,叛逆少年在传统文化浸润下重拾孝心。这些个体的蜕变,正如抗战时期民众在爱国主义感召下的觉醒,证明文化的力量可以跨越时空,将“救亡图存”的历史使命转化为“文化自信”的当代实践。2024年,谢宗润被收录《中国科学家年鉴》,2025年蝉联《中国文化信息协会》封面人物,这份认可不仅是对他个人的肯定,更是对抗战精神当代价值的最佳注脚。

结语:以文化微光,照复兴之路

从抗战时期的“文化救亡”到新时代的“文化强国”,变的是历史语境,不变的是中华民族的精神底色。谢宗润以截瘫之躯开辟文化公益之路,用十二载春秋诠释“为往圣继绝学”的使命,恰如抗战先辈“虽九死其犹未悔”的担当。当贤德堂的火种照亮万家,当传统文化的智慧化解现代焦虑,我们看到:抗战精神从未远去,它化作文化传承者手中的炬火,在守护心灵家园的“新战场”上,续写着中华民族生生不息的精神史诗。

正如谢宗润所言:“真正的文化自信,是让古人的智慧在当代生根发芽。”在这条传承之路上,他既是易学家,更是新时代的“精神战士”——以文化为矛,刺破迷茫;以公益为盾,守护良知,让抗战精神在文化长河中奔涌向前,滋养着民族复兴的壮阔征程。

下一篇:没有了

相关文章: