【名家专访】母亲节特稿:专访常州吟诵传人范炎培先生(下)

一千二百年前,唐代诗人孟郊在常州溧阳写下中华第一诗《游子吟》,谨以此篇祝天下母亲节日快乐!

2025年5月11日母亲节的前夕,中华吟诵广东中心秘书长、广东吟诵团常务副团长刘序老师专程前往江苏省常州市采访常州吟诵传人、常州市社会科学院研究员、江苏理工学院人文学院客座教授、常州市十佳社科专家范炎培先生。范炎培先生今年八十有二,气质儒雅,温润如玉。他跟随周有光、屠岸、钱璱之、羊淇、羊汉等名家学习常州方言和历史文化,学习、传承常州吟诵长达数十年。曾任常州市吴文化研究会副会长兼秘书长、常州市名人研究会理事,著有《周有光年谱》、《岁月时时有光》、《常州方言》、《常州方言文化》、《乡音乡情》、《中吴风情》等书,担任《中吴》杂志的副主编。范先生对常州吟诵和方言文化如数家珍,娓娓道来,笔者受益匪浅。

(以下为访谈实录,接中篇)

江苏理工学院学生在吟诵大会表演《游子吟》

刘序:《游子吟》是孟郊在常州溧阳写的?

范炎培先生:是的。唐德宗贞元十六年(公元800年),孟郊在东都洛阳应铨选成为溧阳县尉,将老母亲从清河桥老家(今浙江德清县)迎来官次侍奉。当天夜里,老母亲在昏黄的油灯下,为儿子缝补破旧的衣裳,油灯如豆,针针线线。面对此情此景,孟郊体悟着母亲的一生辛劳,感慨万分,念念有词,落笔写下《游子吟》:“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。”《游子吟》诗题下有孟郊自注:“迎母溧上作”,“溧上”就是指溧阳,此诗作于溧阳县治所在地,也就是如今的溧阳市南渡镇旧县村。孟郊《游子吟》的故事,至今仍以民间文学形态在溧阳市南渡镇旧县村传承千百年。1992年香港举办“最受欢迎的唐诗评选”,《游子吟》名列榜首,被誉为“中华第一诗”。2018年6月在我任教的江苏理工学院人文学院中挑选了5名男生、5名女生,其中一名女扮演母亲,一名男生扮演儿子,排练唐朝诗人孟郊的《游子吟》参加上海大学第三届古诗词吟诵表演比赛。我指导了由常州的大学生、采用常州方言,用常州吟诵调,吟诵唐朝诗人孟郊在现在的常州溧阳写就的不朽名篇《游子吟》。大学生来自全国各地,不会常州方言,学生们用手机录下我用常州方言吟诵的《游子吟》,刻苦练习参加比赛,一举获得比赛特等奖。

与智慧老人合影。左起:冷天明(雕塑家)、范炎培(作家)、周晓平(周有光之子、中科院大气物理研究所研究员)

刘序:常州吟诵能否进入老年大学?

范炎培先生:老年大学的课程设置,有一部分是拓展适用于老年人年龄阶段的实用技能知识,扩展晚年身心健康的课程。党和政府提倡把提高全民族的科学文化素质,建成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展,作为全面建设小康社会的奋斗目标之一。老年大学就是实现这一目标,体现“终身学习”非常重要的场所。“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康;老有所学、老有所乐、老有所为”,是当今大多数老年人的追求。在老年大学课程设置中,文史语言类属于提高文化修养体系的教育高台,而文学、诗词、历史、语言、国学经典、传统文化则是高台上知识性与人文素质培育与提高的制高点。以常州市老年大学文史语言系为例,开设的课程达二十五项之多。其中就在我开讲的课程《吴地文化》,把中华传统诗词吟诵“常州吟诵”作为教学重要内容。

范炎培先生与来自韩国的吟诵专家教授合影

老年大学学员的求知欲望强,学习的自觉性和积极性高,但老年大学学员的文化基础参差不齐,既有大中小学校的退休教师,也有企事业单位退休职工,从这些年的教学实践来看,这些都不影响老年学员对古诗词吟诵的学习兴趣。学员进入老年大学求学,没有升学与就业的压力,轻松愉快地学习自己喜欢的课程。吟诵“以乐语教国子”,激发了老年学员萌动好学的童心。“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟”,“吟”既是诗文的学习也是诗文的创作。在悠闲自得、抑扬顿挫吟诵诗词时,自然就能对诗的韵味、声律、意境等文学素养有较好的理解,受此熏陶,从而对自身的文学素养、语言能力、写作能力、古汉语能力等方面得到显著提高。

常州吟诵是采用常州方言吟诵古诗词,老年人对方言有自然的亲和力,能够熟练地掌握和使用方言,因此采用方言吟诵古诗词有天然的优势,不存在语言的障碍。这是老年人学习常州吟诵的天然优势。在老年大学开展吟诵教学,不是专业的学术研究,而是面向大众的通俗性的讲学,泛泛而谈,点到为止,让学员从另一个角度来触摸古诗词。如学员有特别兴趣,可以作某一问题的专题探讨,或推荐有关的课外读物来作补充。

范炎培先生参加2019年11月长沙中南大学两岸经典吟诵传播当代诗词创作研究论坛

刘序:您认为对大学生应如何传承推广常州吟诵?

范炎培先生:2015年我在广州中山大学新华学院中文系作了吟诵知识讲座,受得学生的欢迎,我当场一一解答了学生对吟诵方面的提问,以学校中文系学生为主,当即成立了全校性的吟诵社团组织。而且东莞吟诵学会的老师来听我讲座时,把我的讲座全程录像,作为学习参考资料。2017年5月我又到广州新华学院做了《周有光与汉语拼音》的讲座,同时也抽出时间,专门对吟诵社团的学生进行了辅导与解惑,我不会粤语,仍然采用普通话吟诵的教学方法,学生也是来自全国各地,用普通话教学容易理解接受。

2013年在江苏理工学院图书馆报告厅作常州吟诵探析讲座

从我的教学实践来看,因为我面对的教学对象是不懂常州方言的学生,要用标准的常州方言来教学常州吟诵的难度确实很大,常州吟诵作为国家级非遗项目毫无疑问应该保护传承,在有条件有基础的地方,应该传习传统的方言吟诵。在教授学生用常州方言吟诵的同时,也用普通话来吟诵古诗词,两者可以做一些比对。因为大学生来自全国各地,在我吟诵教学中,还鼓励学生用自己家乡的方言来进行吟诵。这样活跃了课堂教学的气氛,也收到了事半功倍的效果。在学校教学中普通话是主要的教学语言,有些来自北方语系的学生,他们的语言也比较接近普通话,采用普通话教学古诗词吟诵,对这部分学生来讲,也比较容易接受。从我所谓的双语教学的实践来看,不仅是可行的,而且也是行之有效的。普通话吟诵照样可以体现古诗词的音韵美,而且学起来容易,效果显著。因此,我认为应该遵循因材施教、因地制宜的原则,在有条件的时候,尽量采用方言吟诵,如在常州学生为主的学校尽量采用常州吟诵来教学,在没有方言氛围的学校可以采用方言与普通话相结合的方法来教学古诗词吟诵。

2017年在广州新华学院作古诗词吟诵讲座

古诗词吟诵的双语教学,也是在教学实践中的一种探索。让习惯用普通话朗读古诗词的学生,改为用方言吟诵古诗词,也要采用遵循循循善诱,循序渐进的方法。在实际的教学中,首先要消除学生对“方言吟诵”的畏难情绪,不要使学生在方言面前而犹豫退却。为此首要的是激发学生对吟诵的兴趣,让学生了解吟诵,喜欢吟诵,初步学会吟诵,一步步进入古诗词吟诵的美好境界。2017年7月我应邀参加由教育部语用司指导,中国语文现代化学会在天津南开大学召开的《普通话吟诵研讨会》,聆听了时年94岁叶嘉莹先生2个半小时的吟诵讲座。在叶嘉莹先生的迦陵书院开展讨论时,我谈到普通话吟诵在大学教学中的感受,但是我非常喜欢各地方言吟诵的“味道”,我用常州方言吟诵了《清明》、《回乡偶书》两首诗,坐在我身旁的教育部语用司姚喜双司长说,一听范老师的吟诵就感到江南水乡的味道。

2012年在江苏师范大学与时任江苏地域文化研究会秘书长郦波教授合影

刘序:在您看来吟诵和唱歌有什么区别?

范炎培先生:关于“吟” 跟“唱”的区别,赵元任先生说得很清楚:“中国的吟诵是大致根据字的声调来即兴的创一个曲调,而不是严格的照着声调来产生一个丝毫不变的曲调来。”屠岸先生也说过:“现今有一些作曲家为古典诗词或今人所作旧体诗词谱曲,有时也吸收一些吟诵的因素,由演员歌唱。这些新谱的歌曲有的也很优美。但这种歌唱跟吟诵是两回事。” 现在有些人很在意吟诵是否“好听”。汉语是带有声调的表意文字,古诗词在遣字造句时就注重平仄的音韵美。吟诵时依据诗词中的平仄,以字定音,以文定调;平长仄短,平低仄高,自然就会感到抑扬顿挫的“好听”。吟诵就是一种读书方式,吟诵不是用来表演,而是辅助记忆的手段。吟诵不是唱歌!唱歌,要严格按照曲谱来唱,吟诵有一定的自由度,同一首诗,各人的吟诵可不尽相同,就是同一个人吟诵同一首诗,此时吟与彼时吟也可不尽相同。吟诵可以相互学习借鉴,但不必机械地刻版模仿别人的吟诵。吟诵跟着自己的情感走,吟诵诗文时的情感是自发的,可以根据自己对诗文的理解,控制着声音的高低、强弱、疾徐、曲直和变化,让人人都敢于张口“唱”出自己的吟诵调。

朗诵是不成音调的,不是“唱”的,而吟诵是有音调是可以“唱”的。我国传统的吟诵既是研读古诗文的一种创作方式,又是我国古代传授诗文的一种传统的教学方法,更是表达和欣赏古诗文声韵美的一种语音形式。吟诵虽不是表演艺术,但是中国古代的诗词文赋是有韵律的,吟诵是介于“唱”和“读”之间的“乐语”,即表现出一定音乐美的有声语言,可以通过吟诵表达诗词文赋内在的韵律美和语言美,所以吟诵虽不是表演艺术,但也可以用来交流欣赏。赵元任先生在他的《新诗歌集·序》中指出:“诗歌不分化的时候,诗也是吟,歌也是吟。”因此诗歌从它在原始社会里诞生之日起,就开始被先民们吟唱,早在先秦文献中就出现。如:《战国策·秦策二》:“臣不知其思与不思。诚思,则将吴吟,今轸将为王吴吟。”成公绥《啸赋》:“触类感物,因歌随吟。”《庄子·德充符》:“倚树而吟。”故历来就有吟咏、吟诵、吟味之说。

吟诵是读书的基本技能,旧时只要上过私塾或庭训家教就会初步吟诵,而且一辈子不会忘记。我母亲出生于民国初年的常州,从小跟着他父亲学三字经、百家姓、幼学、千字文等启蒙教育,年近90岁还能用常州方言有腔有调的“口缠缠”,也就是现在的吟诵。我1952年春季班上小学一年级,那时没有普通话,读书带有常州口音。1958年我初中二年级,我的文学老师虞景祥先生用常州方言“叹诗”,感到非常好听,自此常州的“叹诗”给我留下深刻的印象。常州老人的“叹诗”就是如今的“吟诵”。吟诵在常州旧称为叹诗调、读书调、私塾调,受当地的方言、民歌、民间音乐等的影响,一个地区会有大体相对流行的吟诵调。吟诵有一定的自由度,同一首诗,各人的吟诵可不尽相同,就是同一个人吟诵同一首诗,此时吟与彼时吟也可不尽相同。无论是什么方言吟诵,都要遵守吟诵最基本的规则:字正腔圆、以字定音,以文定调;平长仄短,平低仄高,抑扬顿挫,押韵字可拖长美化;感受诗词的韵味,还必须做到“贯注情感”,才能收到应有的效果。最后我想强调一点:推广普通话不是要消灭方言。同样,采用普通话教学吟诵,不是要排斥和消灭方言吟诵;反之,采用方言教学吟诵,也不是要排斥和消灭普通话吟诵。两者应该可以是相辅相成,与时共进的。

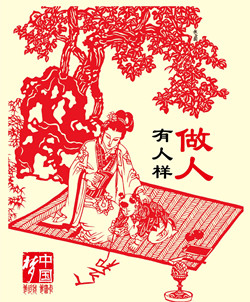

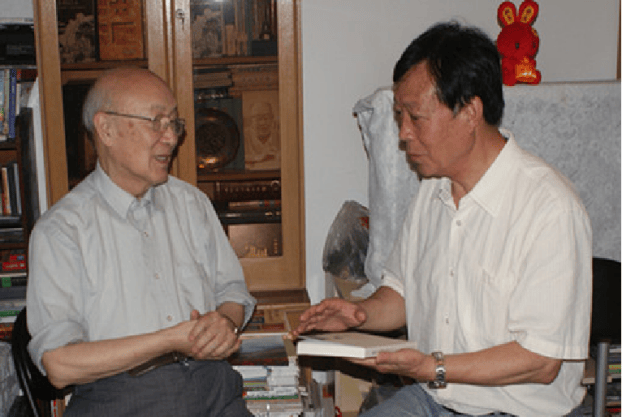

范炎培先生拜访周有光先生

刘序:2015年常州大学以周有光先生名字命名成立了周有光语言文化学院,能谈谈您和周有光先生的交往吗?

范炎培先生:常州走出了三位著名的语言学家——周有光、赵元任、瞿秋白。周有光先生在世时,我前后15次到北京拜访老先生,他用常州普通话跟我聊天,并多次给我题词:“讲好普通话,不忘家乡话”、“乡音乡情乡亲”等等,这些题词都被我珍藏起来。周老说过,方言都是好听的,吟诵也是好听的,好听不好听主要是感情问题。吟诵不是用来表演,而是辅助记忆的手段。作为一种口头传承的文化,吟诵在中华大地上生存、繁衍、发展历史十分悠久。

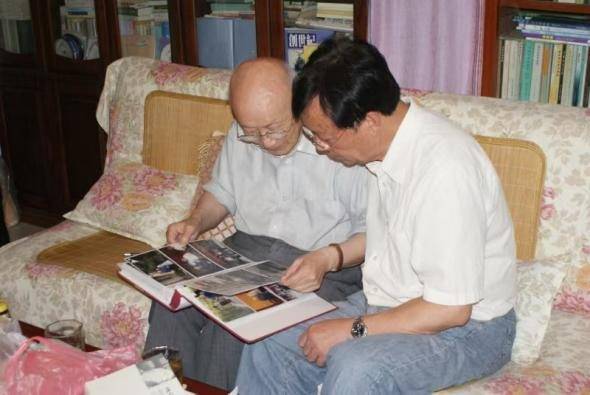

周有光授权给常州范炎培编辑的《周有光年谱》同意出版

在向周老的求教和与其交往中,我积累了有关他的丰富的第一手资料,在周老父子两人的支持与指导下,我经过两年半的努力,终于完稿23万字的《周有光年谱》。为编写《周有光年谱》,深入了解周有光先生,我特地三次赶赴苏州九如巷3号周有光夫人张允和在苏州的老宅,拜访了居住在老宅张允和的五弟张寰和、周孝和夫妇,获得了好多相关的资料和老照片。年谱一般是在身后编撰,而《周有光年谱》是在周有光健在时编撰的,征得了他的同意取名为年谱。这本23万字的年谱经周有光父子亲自审阅后定稿,授权于我本人,同意公开出版发行,这大大提高了年谱的权威性与可靠性。2012年11月《周有光年谱》由北京群言出版社公开出版发行。其中收纳一百多幅周有光提供的珍贵老照片,纪录了周有光的精彩人生,这是常州人编著出版的一本别出心裁的中国名人年谱。屠岸先生(人民文学出版社原总编)为《周有光年谱》作序,现在我正在对十多年前的《周有光年谱》书稿重新进行整理,补充完善周老最后几年在世的人生轨迹,准备重新出版一本新的《周有光年谱》。2014年我受周有光之子周晓平的委托帮助中山大学新华学院建立“周有光学术纪念馆”,并做了《周有光的故事》的讲座,宣传周老在中国语文现代化所作出的贡献。

范炎培先生向常州吟诵传人屠岸先生请教常州吟诵

刘序:能谈谈您和屠岸先生的交往以及他在常州吟诵方面做的贡献吗?

范炎培先生:屠岸先生是著名诗人、翻译家、文艺评论家、编辑出版家。1923年生于江苏省常州市。早年就读于上海交通大学。曾任华东《戏曲报》编辑,《戏剧报》常务编委兼编辑部主任,中国剧协研究室副主任,人民文学出版社现代文学编辑室主任,人文社总编辑、党委书记。著有《萱荫阁诗抄》、《屠岸十四行诗》、《哑歌人的自白》、《深秋有如初春》、《诗论·文论·剧论》、《夜灯红处课儿诗》等,译著有惠特曼诗集《鼓声》、《莎士比亚十四行诗集》、斯蒂文森儿童诗集《一个孩子的诗园》、《英美著名儿童诗一百首》、《济慈诗选》、《英国历代诗歌选》、《英语现代主义诗选》等。2010年获中国翻译协会翻译文化终身成就奖。

我的老师屠岸先生讲过:就常州吟诵而言,一听就是一种气韵,一种风格,与其他地方吟诵是不同的,话又说回来,中国各地的吟诵也有其总体风格或者普遍规律,可以合称之为“中华吟诵”。屠岸先生在小学三年级时,母亲就教他古文,读《古文观止》、《古文辞类纂》,后来又教他《唐诗三百首》、《唐诗评注读本》。“我对诗的爱好,就从这时开始养成。她先是详解文章的内容,然后自己朗诵几遍,叫我跟着她诵读。她规定我读30遍,我就不能只读29遍。母亲教我用家乡常州的口音吟诵古诗。这个吟诵调是我母亲从我的大舅公(清末著名的学者屠寄)那里学到的。从此,我读古典诗词必吟,不吟便不能读。如果环境不宜出声,就在心中默吟。平时母亲一面干活一面吟诗。有好些古诗名篇我能背诵,是听母亲吟诵而听熟了的。”屠岸先生说,他愿意按照母亲教的调子完成诵读若干遍的任务。“我好像是在唱山歌,对文章的内容则‘不求甚解’,只是觉得能够从朗诵中得到乐趣。”但长大后“反刍”这些诗文,越来越深入地了解其中的含义,成为终生的精神财富。在母亲的教诲下,屠岸先生从小掌握了古诗词的遣词造句方法和平仄格律,这为他以后从事旧体诗和新诗创作以及十四行诗的翻译打下了良好的基础。有时候屠岸先生心中默吟起那些诗篇,同时脑子里就浮现出母亲的形象。薄暮、窗帘前,出现了母亲的“剪影”;或者黄昏、灯下,展现了正在做针线的母亲的侧面——宛若清晰地听到从她口中流出的一句句唐诗……

刘序:能否谈谈您和钱璱之先生、羊淇先生等人的交往以及他们在常州吟诵方面做的贡献吗?

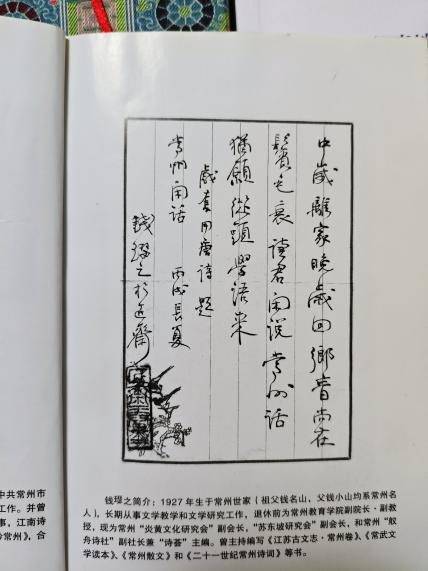

范炎培先生:钱璱之先生是我学习常州吟诵的老师,又名穑之,号匠斋,1927年生于常州世家。是清朝进士、江南硕儒、诗人、书法家钱名山(1875-1944)长孙,诗人、书法家钱小山(1906-1991)长子。钱璱之先生早年就读于江南名校常州高级中学,毕业于南京中央大学国文系,曾先后受业于著名古文字学家、训诂学家、书法家游寿(介眉)与徐复(名谦)两先生。曾任教于镇江师范专科学校和镇江中学,1983年任常州教育学院副院长、副教授。专攻古典诗词学,为中华诗词学会理事,兼江南诗词学会、江苏诗词学会理事等,平生著述极富。钱璱之先生幼承庭训,善于古诗词吟诵,眼手熏习,精擅书法,尤工行隶。在我编撰《常州方言文化》时,钱先生特地为我书写一幅题词:中岁离家晚岁回,乡音尚在鬓毛衰。读君闲说常州话,犹愿从头学语来。——戏套用唐诗题常州闲话.丙戌长夏.钱璱之於匠斋。(附图),我曾经多次到钱先生府邸,向钱先生请教古诗词吟诵常州吟诵调,钱先生谆谆教导使我受益匪浅。钱先生平时非常低调不愿意接受媒体采访报道,我曾经多次提议为钱先生录制常州吟诵视频而遭惋拒。终于钱先生破例同意,把我请教钱先生常州吟诵时的现场拍摄视频,刻盘把钱家的常州吟诵调流传于世。钱先生于2013年5月30号去世,享年87岁。

羊淇,诗人,字小牧,号菱溪童蒙,1924年生,江苏常州人,退休前担任常州工学院副院长。曾协助父亲羊牧之组建常州舣舟诗社,任副社长、社长、名誉社长。著有《菱溪诗稿》、《菱溪文稿》,编有《历代诗人咏常州》,合编《常州新吟》、《常州诗词》、《廿世纪常州诗词》等。先后任江南诗词学会副会长,《中国当代诗人词家代表作大观》编委会顾问。老一辈常州吟诵传人羊淇先生,为常州吟诵的流传作出很大努力。1995年羊淇先生撰文:《提倡中华传统诗歌的吟诵》,2010年10月羊淇先生的《菱溪诗稿》书中刊有“使以常州方言调为传统格律诗谱曲”,羊淇先生根据自己用常州方言吟诵的腔调,选用15首古诗配以简谱,注明平仄,刊载在《菱溪诗稿》中,幷自费制作成光盘作为资料保存。羊淇也是我学习常州吟诵的老师,当我把《常州方言文化》书稿呈请羊先生指正时,先生当即用毛笔书写为我题词:“赞范炎培先生对常州方言的收集和研究。一、退下来还忙到则,常州方言贵收集。今诠举例昵风情,口语乡音汇一辑。二、娓娓道来不嫌多,地区文化足讴歌。民情民俗乡音里,趣味从中细琢磨。 三、方言学会细辰光,到老于今仍不忘。代代相传民俗里,浓情别致说家乡。——八三叟 羊淇 二O O六年七月四日”

我的两位老师幼承家学,对常州吟诵情有独钟,读古诗词开口就是吟诵,对于常州吟诵的传承起到了承上启下的作用。对于两位恩师的教导我终生难忘,唯有把常州吟诵一代代的传承下去,以报答恩师传承之恩。

2017年7月在天津南开大学参加普通话吟诵研讨会,在叶嘉莹迦陵学舍与原中华吟诵学会秘书长徐健顺先生合影

刘序:您如何看待常州吟诵未来的发展前景,寄予了什么期望呢?

范炎培先生:中华经典诗词文赋,是中华传统文化瑰宝;是中华传统文化重要载体;凝聚着中华传统文化精华;承载着中华优秀文化传统。学习中华经典诗词文赋,接受传统文化熏陶,能启蒙我们心智;启迪我们心灵;培养热爱祖国语言文化感情,将我们民族文化和民族情结代代相传。如今六部委联合下文在全国开展的“中华经典诵读”活动,就是非常好的尝试。但是受到高考升学率等方面的影响,常州推广古诗词吟诵的发展还是处于一个初级阶段。在国家提倡重视中华优秀传统文化的感召下,我相信古诗词吟诵的发展,就像枯木逢春一样,必将焕发新生。

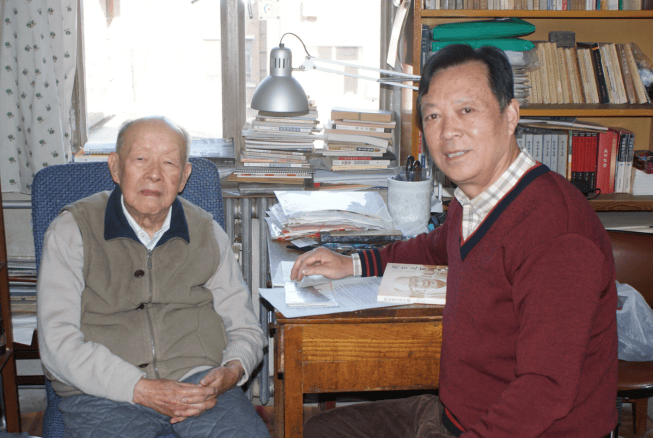

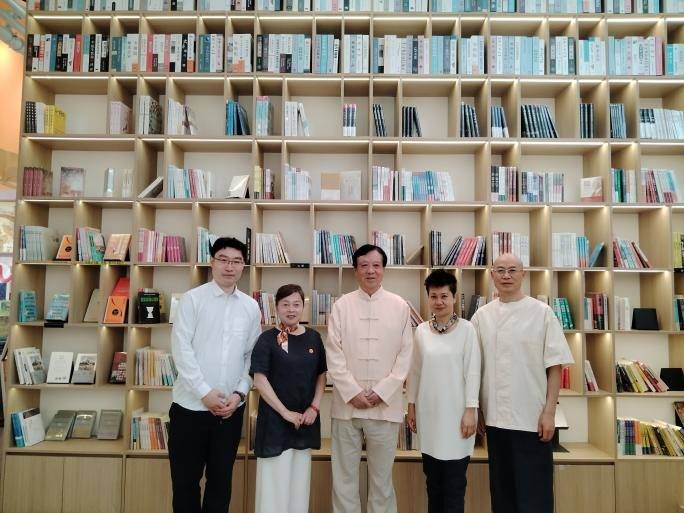

刘序老师(左一)、顾根娣老师(左二)、冷勤业女士(右二)、言者先生(右一)与范炎培先生(中)合影

刘序:感谢范老师接受我们的采访!母亲节到来之际,祝常州吟诵薪火相传,后继有人!

范炎培先生:谢谢刘老师!也衷心预祝广东吟诵研究会早日成立!

相关文章:

相关推荐: