【名家专访】母亲节特稿:专访常州吟诵传人范炎培先生(上)

一千二百年前,唐代诗人孟郊在常州溧阳写下中华第一诗《游子吟》,谨以此篇祝天下母亲节日快乐!

常州别称龙城、中吴,历史文化底蕴极其深厚,有近三千年历史的东周淹城遗址位于常州市武进区,素有“明清看北京、隋唐看西安、两汉看徐州、春秋看淹城”之说。自春秋吴王寿梦第四子季札封邑延陵,常州开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。文风鼎盛,魁星闪耀,科第蝉联,共计产生了数十位状元、榜眼和探花,近2000名进士。萧衍、萧统、陈济、唐荆川、庄存与、段玉裁、张惠言等都是赫赫有名的开山鼻祖、领军人物或当世第一流学者。近现代以来,常州更是诞生了数十位影响世界的历史人物,如盛宣怀、吕思勉、赵燏黄、吴在渊、赵元任、洪深、周有光、阿甲、刘海粟、华罗庚、瞿秋白、张太雷、恽代英、冯仲云、姜椿芳等等。因此享有千载读书地,百年工商城、历代名士邦的美誉。

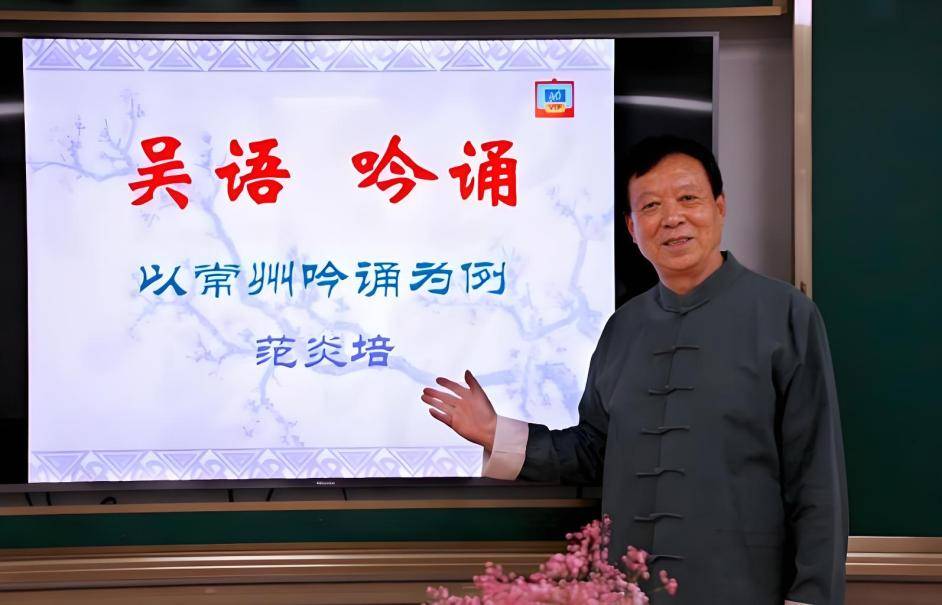

2025年5月11日母亲节的前夕,中华吟诵广东中心秘书长、广东吟诵团常务副团长刘序老师专程前往江苏省常州市采访常州吟诵传人、常州市社会科学院研究员、江苏理工学院人文学院客座教授、常州市十佳社科专家范炎培先生。范炎培先生今年八十有二,气质儒雅,温润如玉。他跟随周有光、屠岸、钱璱之、羊淇、羊汉等名家学习常州方言和历史文化,浸淫、传承常州吟诵长达数十年。曾任常州市吴文化研究会副会长兼秘书长、常州市名人研究会理事,著有《周有光年谱》《岁月时时有光》《常州方言》《常州方言文化》《乡音乡情》《中吴风情》等书,担任《中吴》杂志副主编。范先生对常州吟诵和方言文化如数家珍,娓娓道来,笔者受益匪浅。

(以下为访谈实录)

刘序:范老师您好,很荣幸您能接受我们的采访。第一次来到常州,就深切感受到了常州人民的热情好客,不自觉已沉醉在这里的山水风物和文化气息当中。常州吟诵是各地传统吟诵调中目前唯一进入国家级非物质文化遗产名录,许多吟诵同行非常想了解甚至学习常州吟诵,您能否向我们介绍下常州吟诵的历史渊源?

范炎培先生:刘老师您好!欢迎您来常州!说起常州吟诵,我们需要先要了解常州的历史。常州被誉为“三吴重镇”、“八邑名都”、“中吴要辅”,是一个有近三千年的历史悠久的文化古城。从春秋时代命名延陵以来,常州人文荟萃,名人辈出,数千年的历史铸就了常州丰厚灿烂的文化。宋陆游赞叹常州“儒风蔚然为东南冠”;清龚自珍在《常州高才篇》中赞美常州“天下名士有部落,东南无与常匹俦”,称“东南绝学在毗陵”。常州历来崇文重教,自唐代起即建立由官府、社会、家庭相结合的完备的教育体系。唐肃宗(756~762)年间建立起常州州学,宋太平兴国四年(979)改称为常州府学。作为当时常州地区的最高学府,聚集着相当多的一批文化精英。宋大观三年(1109年)朝廷会试天下贡士,全国共录取进士三百名,常州一地竟占五十三名,达六分之一还多,受到宋徽宗的嘉奖和赏赐,特赐褒诏曰:“进贤”,幷给常州郡守和府学教官各晋升一级。当时郡守徐申还专门立“进贤坊,旁植荣赐亭,以侈其盛”。

常州文笔塔

自古以来常州的教育事业一直都很发达;书院,作为官办府学、县学的补充,是由民间发起用来讲学、传播学术思想的场所,是中国传统文化传承的重要依托,对于中国古代人才的培养与学术的发展起过重大的作用。至清末,常州具有一定规模和影响的书院先后有20余所。常州义学始于清康熙年间,常州一些有识之士痛感列强入侵,遂创建义学,以图教育救国。明清时期经济繁荣的江南,形成了一个庞大的富裕阶层,使得他们的子弟有充裕的条件把读书作文、发扬文化作为人生的目的。于是乎,繁荣的经济社会催生了众多的书香门第和源远流长的家族文化。当时的常州府便成了家族文化的集中之地,这些名门望族均具有强烈的文化意识,相当重视家族教育,把家族子弟的教育列入其家族的家规家范。例如,常州望族屠氏家范称:“人之得以成人者,惟乎学。子孙虽愚,诗书不可不读,家业虽落,延师不可不勉。故必勉之于学。”常州的书香家族能涌现出众多的学者,几乎都和家族教育分不开。“读书明经”成为常州的社会风气,千载读书地的常州具有世人瞩目的成就,常州教育在江浙一带享有盛誉。自古就有“文教被于吴,吴尤盛于延陵”之誉。

延陵季札雕像

正因为常州的教育事业十分发达,自古以来吟诵又是学习古诗文的一种行之有效的传统的教学方法,使吟诵成为读书的基本技能。在常州甚至连一些农民或家庭妇女,只要上过几年私塾,或者跟随父母、长辈读过一些传统的启蒙读物或古诗词,都会作初步的吟诵。而常州方言也是古代常州教学的主要用语,用常州方言吟诵诗文应该是一种较为普遍的现象,使之常州吟诵能依靠口耳相传得以延绵不绝。可见,吟诵在常州民间有着十分深厚的基础和悠久的历史渊源。常州吟诵属古吴吟的范畴,是植根于常州、运用常州方言进行的吟诵,是常州地区传统的吟诵音乐形式。著名的语言文字学家、常州吟诵传人周有光先生对吟诵的发展与繁荣作过简短的论述:“作为一种口头传承的文化,诗文吟诵在中华大地上生存、繁衍、发展,历史十分悠久。它一向是传播、普及传统文化和启蒙教育的重要工具和手段。历来的诗词创作、修改、鉴赏、口头交流与发表,多在吟诵中进行。旧时学童启蒙,更离不开吟诵,以致波及社会,使这种‘精英文化’具有一定程度的群众性。儒家先贤们创造的这种集文学、语言与音乐为一体的艺术形式,对促进我国文化繁荣、提高全民素质,产生过重大作用。吟诵艺术远播日本、韩国、越南、马来西亚等亚洲国家和世界各地华人区,在中国传统文化中无疑地具有重要的地位。”屠岸先生在《常州吟诵 千秋文脉》一文中指出:“吟诵古典的诗词文章,是历史悠久的民间艺术。有史料可据的‘吴吟'(包括常州吟诵)始于战国时代。”

常州吟诵

刘序:能否说说常州吟诵的历史发展、代表人物和传承脉络?

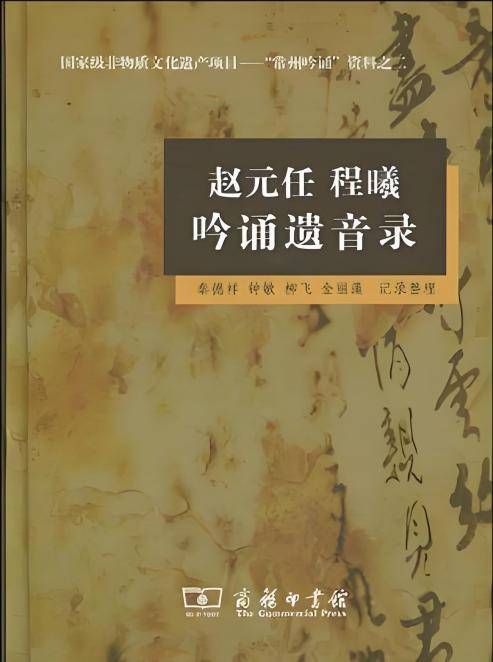

范炎培先生:常州吟诵融音乐、文学、语言为一体,自古以来就是文人墨客闲来无事时自娱自乐的项目。以前在民间有较深厚基础的常州吟诵,百年来传统吟诵逐渐衰退接近消失。1905年清末光绪废除科举,常州的书院停办或改为新式学校,遍布城乡的民间私塾面临困境,吟诵受到影响。在解放初期,私塾全部由现代学校替代,私塾的消亡,意味着吟诵古诗词的教学方式也随之消失。“五四”新文化运动,提倡白话文,传统吟诵受到冲击。20世纪初,西方的朗诵方式随话剧进入中国,进入中国新式学校,并在学校取代于中国传统吟诵的地位。以现代音乐为视角对吟诵艺术进行论述的,是常州人、中国现代语言学奠基者、著名音乐家赵元任先生。上世纪20年代,赵元任先生首次研究吟诵,他根据自己的吟诵音调共记写了22首常州吟诵乐谱,大都集中在《常州吟诗的乐调十七例》、以及李白《静夜思》、张继《枫桥夜泊》、白居易《长恨歌》(片段)的吟诵中,幷把自己用常州方言吟诵的古诗文录制成唱片,为后人留下了极其珍贵的第一手资料。

表一 赵元任吟例(《赵元任程曦吟诵遗音录》)

1

《战国策·楚一·狐假虎威》

A.念文言原文

不带乐音念、说

B.用口语说故事

2

《孟子·齐桓晋文之事》

四书与《诗经》

私塾读书调

3

《诗经·周南·关雎》

4

《左传·郑伯克段于鄢》

五经中《左传》与一般散体古文

吟诵散体文

5

韩愈《杂说一》

韩愈《杂说四》

6

常州吟诗的乐调十七例

1-8古体诗

吟诗

9-17近体诗

15古体近体混合

7

《天雨花》

A.书面文字说话语调念(同1A)

民间讲说、吟唱

B.七字唱

C.叹十字

在上世纪50年代、特别是“文革”时期的“极左”思潮的冲击下,吟诵文化在社会上彻底消失。80年代改革开放以后,常州一些诗词爱好者,自发组成舣舟诗社,聚会时常有吟诵交流,曾呼吁有关部门恢复吟诵研究,惜未有实效。赵先生就曾在1956年著文疾呼:“近些年来吟诵诗词、古文的这个传统差不多都丢失了,这真是可惜的事。”“现在最迫切的事,是赶快收集、记录这些老传统艺术,因为它就要看不见了。”

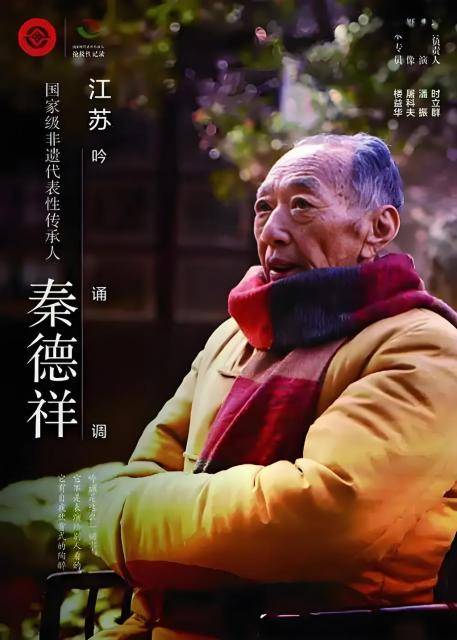

常州素有“诗国”之称,近百年来“诗社”组织很多,例如:苔岑吟社、兰社和舣舟诗社。它们不是同时形成“三分鼎足”,而是先后相衔。虽则自晚清科举废除,书院、私塾消亡,然百余年来,常州诗社的兴起,常州诗人辈出,导致常州吟诵在民间仍有一定的流传基础,仍能薪火相传。最近这一二十年来,以秦德祥先生为代表的一批学者,开始重视对常州吟诵进行研究,并对常州市区的吟诵者进行了普查,经过多年的努力出版《吟诵音乐》一书,以及含有羊淇、羊汉、丁彦士、吴玉良、史肇美、何祖述、邹宗浩、陆汝挺、钱璱之、恽正平几位常州吟诵传人的吟诵录音光盘,随《吟诵音乐》在2002年由中国文联出版社出版,大陆多家音乐学院学报及台湾的刊物上先后发表了17篇有关吟诵的论文,常州吟诵进一步引起了国内外的关注。几经努力,“常州吟诵”已于2008年6月,经国务院正式批准,列入“国家级非物质文化遗产名录”(编号Ⅱ-137)。2009年,由周有光作序,秦德祥、钟敏、柳飞、金丽藻记录整理的《赵元任 程曦吟诵遗音录》,经商务印书馆出版,随书附有赵元任和程曦的吟诵录音光盘,为常州吟诵的研究和流传提供了宝贵的资料。

老一辈常州吟诵传人羊淇先生,为常州吟诵的流传作出很大努力。1995年羊淇先生撰文《提倡中华传统诗歌的吟诵》。2010年10月羊淇先生的《菱溪诗稿》书中刊有“使以常州方言调为传统格律诗谱曲”,羊淇先生根据自己用常州方言吟诵的腔调,选用15首古诗配以简谱,注明平仄,刊载在《菱溪诗稿》中,幷自费制作成光盘作为资料保存。近些年来,越来越多的人开始对吟诵感兴趣,一些民间企业家开始关注国家级非物质文化遗产——常州吟诵,并从物质和资金上资助常州吟诵的活动。教育界也自发开始了把常州吟诵引回教育体系进行探索和试验,吟诵的宣传活动逐渐在社会上开展起来。“原封不动地保护传统艺术的固有面貌,是它的‘基础工程’,对于了解、认识、研究传统艺术具有重大价值,也是传承和发展它的根本所在;在传承中变异、变革,是传统艺术发展的必然趋势。唯有既保护,又发展,才能使传统艺术永葆其强劲生命力和艺术魅力,使传统文化这条‘河流’有源有流,长流不断,万古不竭。” 我相信国家级非物质文化遗产——常州吟诵,在常州社会各界的努力下,一定能后继有人。

刘序:您能否简单说说常州吟诵的风格特点、艺术特色?

范炎培先生:常州吟诵的风格特点与常州方言有着十分密切的关系,所谓常州吟诵,自然就用常州方言来吟诵。用常州语音自然和自由地发声,讲究以气驭声,依字行腔,因此,吟诵时常州腔音特征比较明显。常州方言仍完整地保留了古全浊声母体系和古入声,这和普通话相比,常州话就有一种独特的情韵。著名语言学家、常州人赵元任先生在其所著《谈谈汉语这个符号系统》一文中,曾以常州话为例来说明这个特点:“更加微妙的是韵律,诗人可以用它来象征某种言外之意。试看岑参离别诗的开头四句:‘北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。’这四句用官话来念,压韵字‘折’和‘雪’,‘来’和‘开’没有什么特别的地方。可是用属于吴语的我家乡方言常州话来念,由于古代的调类保持的比较分明,头两句收迫促的入声,后两句收流畅的平声,这种变化暗示着从冰天雪地到春暖花开两个世界。换句话说,这是韵律象征着内容。”从赵元任先生的这段话中可以看出,常州话保留了古入声,能读出普通话不能表现的情韵美,能使阅读欣赏进入了更高的艺术境界。古代押入声的诗词,用我们常州方言来读,就显得很顺口。由此,用常州音腔来吟诵唐诗宋词等古典文学作品,就能更好地体现出汉语古诗文中的情韵内涵,表达出汉语古诗文语音特有的声韵美,抑扬顿挫的节奏美感就显得格外分明。

此外,受常州地区的方言、音乐、民歌、说唱等的影响,常州吟诵会有大体相对流行的吟诵调。但是细究起来,吟诵在一个大体的腔调下,则是代代不尽相同、人人不尽相同、次次不尽相同。吟诵古代诗文,其审美趣味也随之不尽相同。吟诵时的情感是自发的,又是即兴的,因为每次吟诵,对作品的理解以及自己的情感都会有变化,所以每次吟诵时的情感也会有不同。吟诵跟着情感走,情感会有浓郁、浅显、强弱之分,吟诵可以根据自己对诗文的理解,控制着声音的高低、强弱、疾徐、曲直和变化。吟诵不是表演艺术,但是中国古代的诗词文赋是有韵律的,讲究平仄、对仗、押韵,通过吟诵可以表达诗词文赋内在的韵律美;可以用吟诵来体现诗词文赋的精神内涵和审美韵味。所以吟诵也可以说是一种文学艺术的创作,虽不是表演艺术,但也可以用来交流欣赏。

刘序:常州吟诵主要有哪些内容?

范炎培先生:常州吟诵的基本内容相当丰富和全面,主要有吟诗音调、吟词音调、吟文言文的音调等。不同于其他地区吟诵,常州吟诵的主要特点,第一,整体水平高。常州具有深厚的文化底蕴,当代常州吟诵的代表性传人赵元任、周有光、屠岸等均为我国文化界“大家”级人物,钱璱之、羊淇、羊汉等传人也都出自儒学名门或家传家教,其吟诵各有所宗,致使常州吟诵异彩纷呈,风格多样。第二,常州方言的声调体系与中古汉语声调体系接近,常州吟诵较多较好地保留着唐诗宋词等古典文学的音韵美。第三,由于赵元任等人的努力与贡献,常州吟诵已得到一定的发掘、整理和研究,使其保护与传承具有坚实的基础。第四,常州吟诵是介于“唱”和“读”之间的、流传于民间的吟唱古典诗词文章的汉语言语音艺术,它横跨文学、音乐、语言三门学科,具有传统文学、民间音乐、汉语言语音学等多种学科的研究价值。

刘序:常州吟诵有没有具体的方法?

范炎培先生:常州吟诵的方法大体分两大类:一是格律较严的近体诗词曲、律赋、骈文、时文等为一类,依格律而吟诵。二是格律较宽或不讲格律的古体诗、古文等为另一类,多有上中下几个调,吟诵时每句或做微调,组合使用,以求体现诗情文气。

刘序:您在高校和社会上讲授“常州方言文化”、“吴地文化”等课程,能否简单介绍一下常州方言和吟诵文化?

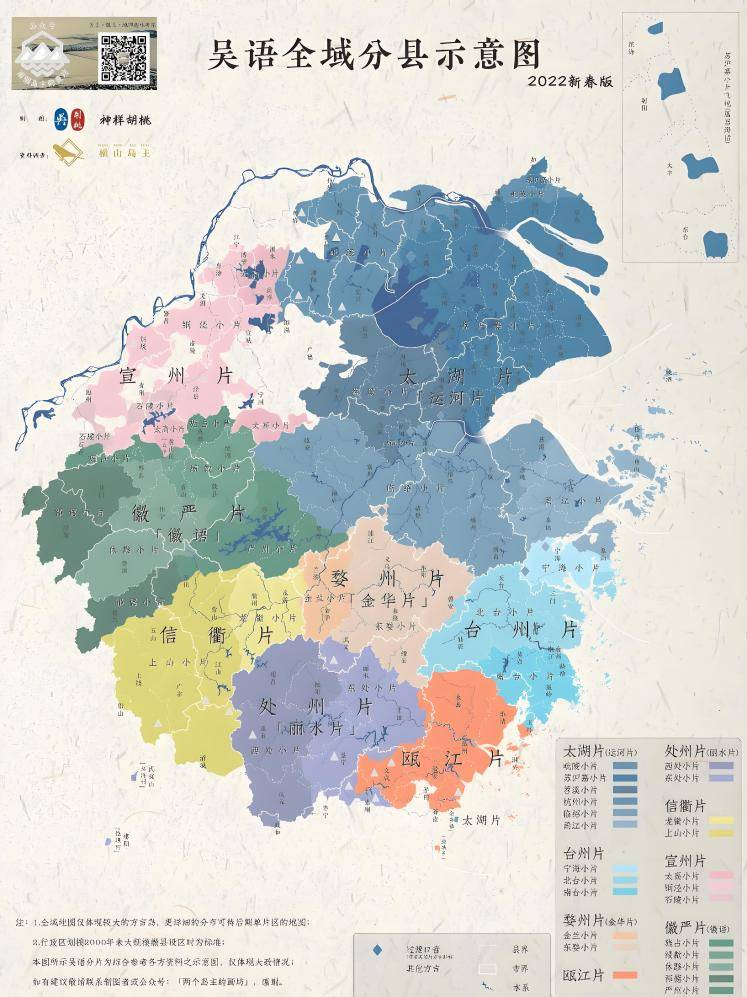

范炎培先生:常州方言属吴语太湖片毗陵(常州)小片,包括:常州市区,武进、金坛、溧阳、宜兴、江阴、张家港(沙洲)靖江、高淳、溧水、南通的一部分、丹阳的东部、无锡的西部等地,以常州老城区的语言为代表语。常州方言保留了古汉语的一些特点,例如入声和较完整的浊音系统。常州方言有28个声母,44个韵母,7个声调,这7个声调是:阴平、阳平、上声、阴去、阳去、阴入、阳入。在语音方面,常州方言仍完整地保留了古全浊声母体系和古入声,常州方言中存在文白两读的现象,即同一个词语在不同情况下有不同的读音,这与当地的文化和历史背景有关。这和普通话相比,常州话就有一种独特的情韵。

汉字为语素文字,造就了中国独特的吟诵文化。吟诵不是念诗,也非西方所传入的“朗诵”,吟诵是根据中国汉字单音独体的特质,用一种最符合其声调节奏、声律特色的方式,将中国诗歌抑扬顿挫的美感传达出来的一种方式。自古以来学习古诗词行之有效的方法就是“吟诵”。吟诵是我国千百年来一种行之效的、含有音乐美的读书方法,是我国古汉语诗词文赋创作、传承、学习的主要语音方式。吟诵在传播和传承中华优秀传统文化中发挥过重大作用,是我国优秀的非物质文化遗产代表作,具有中国文化独特的魅力。

与韩国申斗焕先生合照

“常州吟诵”成为国家级非遗项目,在国内外有较大的影响。例如日本国北九州市立大学平田直子教授就发表《常州方言吟诵读音探析》的论文,从日本学者的角度来审视常州吟诵。平田直子根据《赵元任 程曦吟诵遗音录》中的常州方言,拟定常州方言文言读音系统,尝试复原几首唐诗的语音,阐明二十世纪初常州私塾官学等教育系统是如何吟诵古诗词的。常州吟诵是中国古代诗歌吟唱形式流传于今的重要见证,它不仅展现了历史上文人阶层吟诵音乐的风貌,也很好地保存了吴语的音韵特色,为我们今天了解中古时期南方诗歌的演唱特点提供了重要的参考依据,具有很高的历史与文化价值。

范炎培(中)与日本语言学家大西博子(左)平田直子(右)合影

中国是一个有着数千年文明的国度,中国古典诗词的生命,是伴随着传统吟诵而成长起来的。古典诗词中兴发感动的特质,也与吟诵密切相关。《周礼•春官》有云:“大司乐……以乐语教国子,兴、道、讽、诵、言、语。”此乐语当主要以诗词文辞为载体,自古乐语就是古代贵族子弟美育的重要部分,从周朝开始,诗词就是伴随着吟诵开始流传。吟诵是学习古典诗词的重要法门,在吟诵古诗词的基础上,感受经典诗词兴发感动的体会,对于国民人文素养的提升,有着重要的作用,使之成为一种延绵不断的文化永恒。“以乐语教国子”,使用就是最好的保护。著名的吟诵教育家叶嘉莹先生说:“我亲自体会到了古典诗歌里美好、高洁的世界,而现在的年轻人,他们进不去,找不到一扇门。我希望能把这一扇门打开,让大家走进去,把不懂诗的人接引到里面来。这就是我一辈子不辞劳苦所要做的事情。”而古诗词吟诵就是入门的一条捷径。

与徐健顺先生合照

但是中国经典诗词具有一种宝贵的特质,那就是蕴含着一种兴发感动的力量。中国历来有“诗教”之说,先秦的诗教旨在整体提升个人的道德水准,使人达到成就君子仁德的目标。孔门诗教为中国诗歌的社会功能提供了基本方向,使诗歌能够在关注世道人心的轨道上不断前行。因此中国经典诗词的魅力不仅在于朗朗上口,更在于潜移默化对心灵的滋养与品行的陶冶,这种诗意人生的生命力传递千年,生生不息。“野火烧不尽,春风吹又生”,近些年来,随着传统文化的兴发,古诗词吟诵在社会上悄然兴起,各地都在不同程度的开展古诗词吟诵的活动。“以乐语教国子”逐步成为一些教育工作者的共识。

下一篇:没有了

相关文章:

相关推荐: