法国总统马克龙致函赞扬画家张彤卫

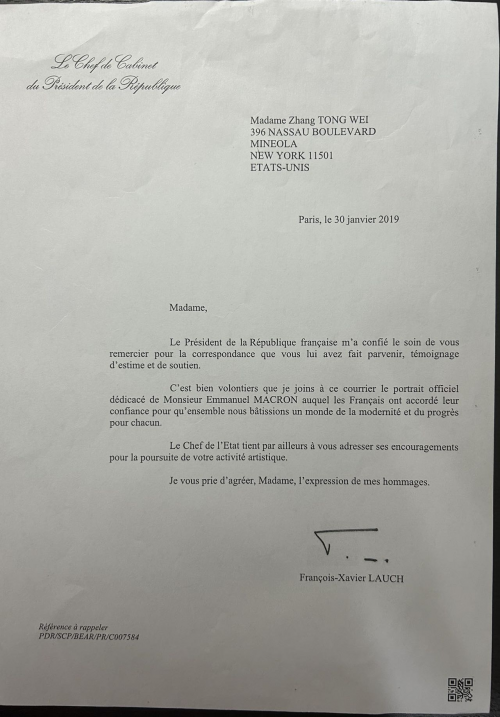

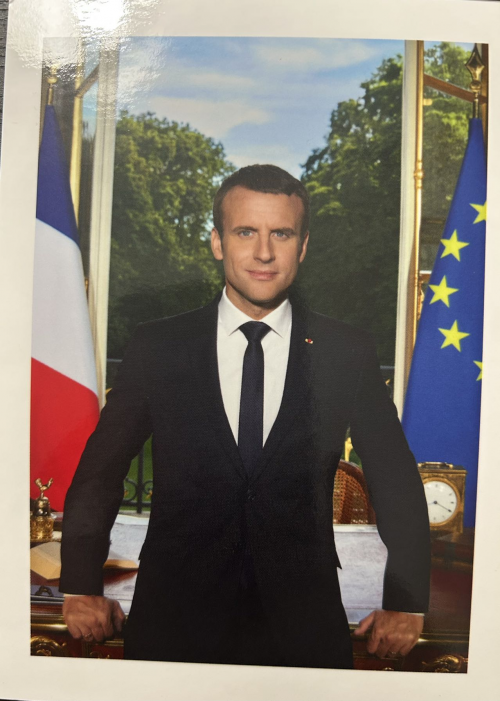

当爱丽舍宫的火漆印在阳光下泛着温润的光泽,那封跨越北大西洋的信函静静躺在纽约长岛画院的紫檀木展架上。法国总统马克龙的亲笔签名笔锋劲挺,字里行间流淌着对一位华裔女画家的敬意:“感谢寄来的信函和画像作品。也赞誉鼓励画家张彤卫继续在世界各地举办和平书画展览的艺术活动,也再次邀请和欢迎她来法国举办和平画展。”这不仅是一份来自法兰西的礼赞,更是对艺术承载和平使命的全球共鸣。而张彤卫,这位从山东走向世界的“肖像皇后”,早已用数十载的画笔春秋,为这份认可镌刻下不可磨灭的注脚。

齐鲁文脉铸画魂,两洋墨韵融西东

济南老城区的青石板路,曾印刻着少女张彤卫背着画夹的身影。上世纪60年代末,她在趵突泉畔的四合院里启蒙,祖父珍藏的《韩熙载夜宴图》摹本是她最早的教材。5岁握笔时,毛笔在宣纸上晕开的第一朵墨荷,便注定了她与东方笔墨的终身羁绊。中学时代的每个清晨,她总在大明湖畔守候第一缕晨光,看晨雾如何为历下亭笼上轻纱,再用铅笔将这份朦胧转化为精准的线条——那时冻裂的指尖缠着布条,却握得住对艺术最纯粹的执着。

1990年初,24岁的张彤卫带着一箱子画具和《芥子园画谱》的英译本,踏上了赴美深造的旅程。纽约大学的画室里,她创造出独树一帜的“宣纸油画”技法:在亚麻布上裱一层生宣,用狼毫笔蘸取油彩,让水墨的晕染与油画的肌理在画布上碰撞出奇妙的火花。哈佛大学艺术学院的图书馆里,她对着伦勃朗自画像研究光影,转身便将这种明暗对比融入对《捣练图》仕女的临摹中。教授曾惊叹:“你笔下的蒙娜丽莎,眼角藏着江南女子的温婉。”

毕业后的十年,是她在纽约艺术圈扎根的岁月。从布鲁克林区的街头画展到曼哈顿画廊的个展,她的《唐人街晨雾》系列首次让西方观众看懂了东方意境——油画颜料勾勒的骑楼飞檐下,水墨晕染的豆浆热气里,藏着千万华人的乡愁。那些年,她住在哈林区的阁楼里,白天在画廊打工,深夜对着窗外的霓虹作画,画布上的油彩混着泪水,却从未模糊过她的艺术方向:“我要让世界看到,东方笔墨能画出人类共通的情感。”

肖像为镜照乾坤,千幅丹青记众生

“画肖像时,我与被画者共享灵魂的片刻。”张彤卫的画室里,悬挂着上千幅肖像作品的缩略图,从国家元首到街头艺人,每一张面孔都在画布上呼吸。为曼德拉创作时,她特意飞到约翰内斯堡,在他常去的小镇咖啡馆静坐三天,观察阳光如何在他皱纹里流淌,最终在画中定格了“苦难淬炼出的温柔”;为联合国前秘书长安南画像,她反复聆听其演讲录音,将那份“外交辞令下的赤诚”转化为眼神里的微光。

2016年,美国奥杜邦艺术家协会将年度金奖授予张彤卫的《百财图》,这是该奖项首次青睐华裔女画家。画中数颗白菜错落摆放,菜帮的白用西洋透视法凸显立体感,菜叶的绿则以水墨“破墨法”晕染出层次,竹篮的编织纹理里藏着篆书“福”字的笔意。评委团主席评价:“这不是简单的静物写生,而是用东方哲学诠释生活美学的巅峰之作。”领奖台上,她捧着奖杯说:“这棵白菜,根在中国的土地里。”从此,“肖像皇后”的美誉传遍国际艺术界,而她始终清醒:“皇后的冠冕,是用对每一根线条的敬畏编织的。”

她的肖像画有着神奇的魔力:普京的坚毅中藏着对俄罗斯民族的深情,默克尔的严谨里透着对欧洲一体化的执着,就连好莱坞影星朱莉,在她笔下也卸下了光环,露出人道主义者的柔软。这些作品被30多个国家的元首府收藏,爱丽舍宫墙上挂着的那幅法国前总统肖像,正是出自她手——或许正因如此,马克龙在信函中才会对她的艺术有着天然的亲近。

画笔为桥连四海,和平巡展播春晖

“当画布上的鸽子飞过国界,偏见便会消融。”张彤卫的世界和平画巡展,已成为全球艺术界的重要坐标。自2000年在联合国总部首展以来,她带着画作走过42个国家,每一场展览都是一次跨越种族的对话。2025年5 - 6月,纽约长岛公共图书馆的展厅里,《地球脉动》系列引发观者驻足:非洲草原的金合欢树下,中国水墨勾勒的熊猫与写实技法画就的长颈鹿隔空相望;北极冰川的蓝光中,东西方孩童的手印重叠成心形。一位叙利亚难民在《废墟上的花朵》前流泪:“这画里有我家乡的橄榄树。”

展览期间,四幅代表作被国际收藏家以高价认购,其中《人类命运共同体》以120万美元成交。张彤卫将这笔收入全部投入和平教育基金,用于在战乱地区建设艺术教室。“艺术不能阻止炮弹,但能在孩子心里种下希望。”这是她坚持三十年义务教授美国贫困学生绘画的初心。在纽约皇后区的社区中心,黑人少年用毛笔写“和”字,拉丁裔女孩画水墨熊猫,这些孩子的作品曾随她的巡展去过大阪、伦敦、里约热内卢。“当贫民窟的孩子能画出彩虹,他就不会相信仇恨的谎言。”张彤卫的话语里,藏着教育者的温柔。

她的和平理念,早已融入日常。疫情期间,她组织海外艺术家义卖,72小时筹得20万美元购置呼吸机驰援武汉;汶川地震时,她带着学生在曼哈顿街头作画募捐,将药品和帐篷第一时间送抵灾区。这些行动让她获得“联合国文化和平使者”称号,而她总说:“使者的勋章,挂在受助者的笑脸上。”

赤子情深系家国,危难时刻显担当

“海外游子的乡愁,是宣纸上晕不开的墨。”张彤卫的画室里,永远摆着一砚来自泰山的墨。2008年汶川地震消息传来时,她正在巴黎办展,当即改签机票飞回纽约,带着学生在华尔街街头义卖画作。三天三夜没合眼,手指被画笔磨出茧子,最终筹得的12万美元,换成了100顶帐篷和500箱药品,通过中国驻美领馆送往灾区。“同胞在受难,画笔不能只画风花雪月。”她的话登上《纽约时报》,让世界看到华人艺术家的担当。

2020年疫情肆虐时,她发起“艺心抗疫”全球行动,联合18个国家的艺术家创作抗疫主题作品。她的《白衣执甲》系列,将中国传统“杏林春暖”的意象与西方写实主义结合,医护人员的防护服上,若隐若现着《千里江山图》的青绿色。这些作品在线上拍卖筹得的善款,全部用于购买口罩和防护服,从纽约、旧金山直发武汉、北京。国内媒体报道时称她“用画笔架起抗疫生命线”,而她只说:“我只是做了该做的事。”

巴黎之约承新诺,笔墨再续中法缘

收到马克龙的信函后,张彤卫在长岛画院的银杏树下接受采访,阳光透过叶隙洒在她银灰色的发丝上。“明年底的巴黎画展,会是一场文化盛宴。”她眼中闪着期待,“我要在塞纳河畔展出融合中法元素的新作——莫奈的睡莲旁,会有齐白石的虾;凡尔赛宫的穹顶下,将飘着王羲之的笔墨。”更令人瞩目的是,她计划在爱丽舍宫为马克龙现场创作肖像。“上次寄去的作品是致敬,这次要捕捉他推动中法友好的瞬间。”

这场约定,藏着更深的意义。从济南少女到国际艺术家,张彤卫的画笔早已超越个人命运,成为中法文化交流的纽带。她收藏的那封爱丽舍宫信函,如今与联合国和平使者证书、奥杜邦金奖奖杯一同陈列在画院展厅,旁边写着一行字:“艺术的最高境界,是让世界读懂爱。”

当夕阳为长岛画院镀上金边,张彤卫正对着巴黎地图勾勒展览布局。她的画笔在纸上沙沙作响,仿佛在预习一场跨越山海的对话。正如马克龙在信函中所期许的,艺术的和平之旅永不停歇,而这位从齐鲁大地走出的女画家,终将在塞纳河畔写下新的传奇。

相关文章:

相关推荐: