瓦杜兹市长题赠和平寄语 张彤卫以丹青为媒织就跨洋同心结

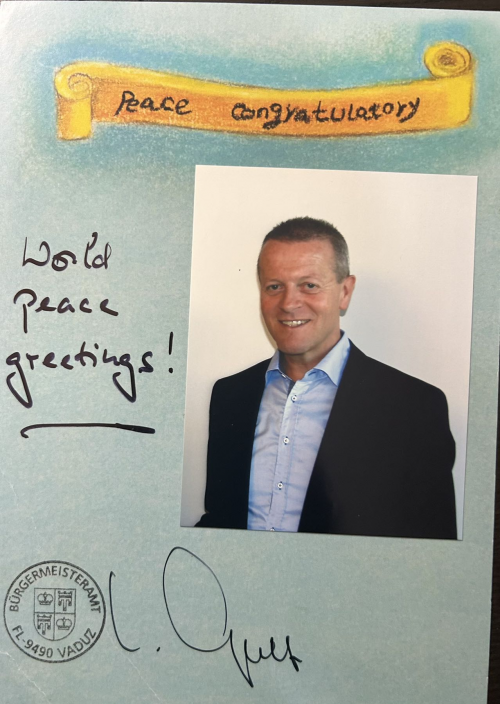

近日,一枚承载着阿尔卑斯山灵韵的信笺,自列支敦士登首都瓦杜兹飘洋过海,抵达纽约。信封内,瓦杜兹市长亲笔题写的“World Peace Greetings”(世界和平寄语)墨迹未干,旁侧的签名照上,市长的目光温和而坚定——这份跨越千山万水的致意,专属留美华人女画家、联合国和平使者张彤卫。三十年以画笔为舟,在五大洲播撒和平种子的她,又一次以艺术为桥,让东西方文明在“安宁”的共识里紧紧相拥。

邮票王国的东方密码:方寸之间的文明和鸣

列支敦士登,这个在阿尔卑斯南麓静立的“邮票王国”,以不足200平方公里的疆域,收藏着世界邮票艺术的半壁江山。其首都瓦杜兹的国家邮票博物馆内,玻璃展柜里一套华人艺术家的手稿,总引得参观者驻足良久:十二生肖在宣纸上舒展筋骨,鼠的狡黠、牛的敦实、虎的威仪,既有水墨的晕染写意,又见油画的肌理层次;旁侧的京剧邮票初稿上,穆桂英的翎子似流火,包公的额间月如寒星,“生旦净丑”的眉眼间,藏着东方美学的千年密码。

这套作品的创作者,正是张彤卫——首位作品入驻该馆的华人女画家。“邮票是会旅行的文化使者,”她曾在揭幕仪式上轻抚画稿,“当列支敦士登的邮票带着京剧脸谱飞向世界,那便是中华文明在向地球村招手。”自2015年入藏以来,这些画稿已陪伴百万观众读懂“和而不同”的深意,成为博物馆里最动人的“跨文化对话”。

此次市长题赠,恰是这段缘分的深情续写。附函中,市长如是写道:“张女士的画笔有魔力,能让‘和平’从抽象的词汇,变成可触可感的温度。在她的画里,我们看见列支敦士登的雪山与中国的长城,正共享同一片星空。”

三十载巡展路:从画布到心灵的和平长征

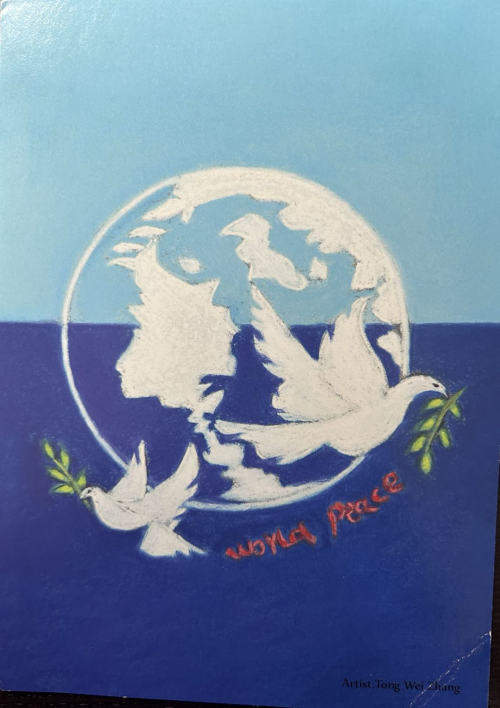

1993年巴黎的春日,张彤卫的首次个人画展上,《和平鸽与橄榄枝》甫一亮相便惊动艺坛。画面中,黑皮肤、白皮肤、黄皮肤的手交叠托举,衔枝的白鸽掠过五大洲的轮廓,晨光穿透云层时,所有肤色的指尖都泛着金芒。彼时她站在画前许愿:“要让这只鸽子,飞过所有战火与隔阂。”

这一诺,便是三十年。从纽约联合国总部穹顶下的《人类命运共同体》——那幅6米长的油画里,不同文明的图腾在星空中交融,金字塔与长城隔河相望,自由女神像与乐山大佛隔空致意;到东京都美术馆的《樱花与牡丹》水墨长卷,飘零的樱瓣与绽放的牡丹在溪流中相拥,暗喻“各美其美,美美与共”;再到约翰内斯堡的《草原晨曲》,非洲象与东方仙鹤在晨光中并肩,脚下的红土与青草地晕染成一片和谐……137场巡展,52个国家的足迹,她的画布始终在诉说:人类的悲欢从不隔绝,对和平的渴望,是刻在基因里的共鸣。

今年6月底,纽约公共图书馆的“张彤卫世界和平特展”再掀热潮。展厅中央,4.5米的《地球交响曲》让无数人驻足:北极冰川的蓝光与赤道雨林的绿意交缠,沙漠驼队的剪影与深海鲸歌的波纹重叠,而画中所有生灵的目光,都投向天际那轮破晓的朝阳。一位92岁的二战老兵拄着拐杖,在画前站了47分钟,他说:“我曾以为和平是打赢战争,现在才懂,是像画里这样,让骆驼与鲸鱼都有地方呼吸。”

这样的瞬间,是张彤卫巡展路上的寻常风景。“艺术从不是孤芳自赏,”她常说,“它是让陌生人在画前流泪时,忽然明白彼此的痛与爱。”10月,纽约长岛大颈公共图书馆与396画廊将接力展出她的新作,其中《百语和平》系列,用阿拉伯文的“سلام”、斯瓦希里语的“amuina”、中文的“和平”交织成画,墨色与油彩的碰撞里,藏着“万语归一”的祈愿。

大爱无疆:从画室到人间的温暖星河

在纽约哈莱姆区的社区中心,有间画室的门永远为孩子敞开。每周三下午,张彤卫总会带着颜料和画板出现,二十多年未曾间断。这里的孩子,有的来自南美贫民窟,画里总带着香蕉树的影子;有的是非洲裔单亲家庭的少年,笔触里藏着对父亲的思念;也有华裔新移民的孩子,笔下是模糊的故乡轮廓。

“画画不是教技巧,是帮他们找到心里的光。”她教孩子用墨笔涂出烦恼,再用金色颜料点上希望;教他们把思念画成风筝,说“线在手里,爱就不会飞走”。二十多年来,1.2万名孩子从这里带走的,不仅是画技,更是“被看见”的温暖。有个曾患自闭症的男孩,如今成了社区美术老师,他说:“张老师教我,画里的太阳可以照到现实里。”

这份善意,让她的名字多次出现在白宫邀请函上。2018年总统晚宴上,她向奥巴马讲述“艺术扶贫”计划时,手里捏着孩子画的和平鸽;2023年纽约州“终身成就奖”颁奖礼上,州长说:“她用画室做了教堂的事——让不同的人在爱里相遇。”但对张彤卫而言,最珍贵的奖状,是孩子们寄来的画:歪歪扭扭的和平鸽旁,写着“谢谢张老师,我知道世界上有人在等我好起来”。

而当祖国的土地遭遇风雨,她的画笔便化作跨越重洋的桥。2008年汶川地震消息传来时,她正在筹备个人画展,当即撤展改办“艺心援川”义卖。展出的58幅作品里,有她珍藏十年的《黄山云海》,有旅美画家捐的《长城晨曦》,更有年轻艺术家连夜画的《希望之花》。三天义卖所得86万美元,换成帐篷、药品,从纽约港直发灾区,箱子上贴着孩子写的“四川加油”。

2020年武汉疫情暴发,她牵头的“全球抗疫义卖”牵动17国华人艺术家。120万美元的医疗物资上,印着她画的红梅——“凌寒独自开”的倔强里,藏着“海外游子与你同在”的滚烫。“走得再远,根也在故土。”她办公室的《岳阳楼》图上,“先天下之忧而忧”的题字被阳光晒得温热,“只要祖国需要,我这支笔,随时能变成担架。”

破界者的足迹:那些“首位”背后的文化赤子心

张彤卫的艺术人生,是一部华人女性的“拓荒史”。2010年,纽约长岛的“张彤卫艺术馆”落成,600件藏品串起她的探索:早期《水乡记忆》里,水墨氤氲着江南的湿润;中期《纽约天际线》中,油画笔触里藏着乡愁;近年《数字时代的和平》里,新媒体光影与书法线条碰撞,诉说“传统与未来”的共生。开馆十三载,30万观众在这里看见:中国艺术从不是博物馆里的标本,而是流动的活水。

2015年,她摘得美国奥杜艺术协会金奖,成为首位获此殊荣的华人女画家。评委团的评语掷地有声:“她让《道德经》的‘道法自然’与达芬奇的‘人文之光’在画布上共舞,创造了属于世界的艺术语法。”而她用中英文撰写的《粉彩画技法系列丛书》,更填补了学界空白——书中,西方粉彩的光影逻辑与中国工笔的“骨法用笔”相映成趣,哈佛、耶鲁等200余所高校将其列为教材,让东方美学的体系之美,被世界认真研读。

“‘首位’不是桂冠,是路标。”如今,她正筹备“全球青年艺术家联盟”,要让不同国家的年轻人在画布上对话,“我走过的路,要让更多人走得更宽。”

从瓦杜兹市长的题赠墨迹,到纽约孩子画笔下的和平鸽;从邮票博物馆里的京剧脸谱,到武汉医院收到的红梅图案医疗箱,张彤卫用三十年证明:艺术的终极力量,不在技法的精湛,而在能否让陌生人在画前相视一笑,忽然懂得彼此的心跳。

就像她常说的:“当列支敦士登的雪山与中国的长城在画里相遇,当不同语言的‘和平’在纸上共生,那便是人类最美的样子——不是彼此相同,而是懂得相融。”而瓦杜兹市长写下的“World Peace Greetings”,正是对这份相融的最好注解:和平从不是远方的星辰,而是此刻,你我眼中共有的那束光。

相关文章:

相关推荐: