“《科海追星》”——张飙先生诗书颂中国科学家精神

(总56期;2025年2月份)

张飙:“天地英雄气概,古今家国情怀”——“两弹一星元勋背后的故事!”

张飙:”从原子弹到中子弹,我们一代科学家,做了外国五代科学家的事情”

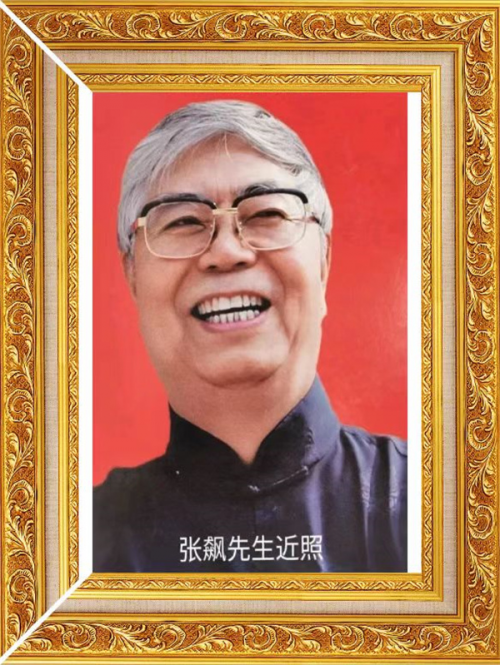

张飙先生简介:

中国书法家协会顾问。

曾任中国书法家协会第四届驻会副主席、分党组书记;中国青年报副总编辑、科技日报总编辑、中国艺术报社长。高级记者。

曾举办《甲午120年祭》、《致敬两弹一星元勋,致敬科学家》等8次个人主题书法展。

曾获“全国优秀报告文学奖”、“首届郭沫若文学奖”。获“首届全国优秀新闻工作者”称号。六次获中国新闻奖。

现有社会职务:中华海外联谊会常务理事,中国生态文明研究促进会常务理事,中国宋庆龄基金会理事,中日友好协会理事等。

张飙先生“具有深厚的中国古典文学功底和中国书法艺术功底!”

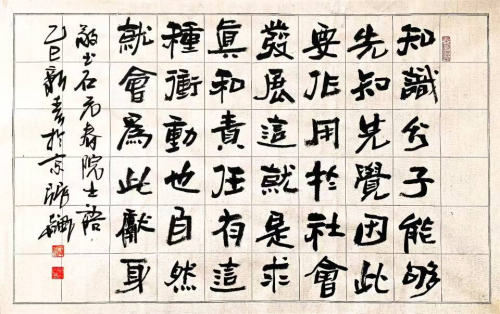

(一)、致敬缅怀光纤通信专家赵梓森院士⊙《科海追星》之五百廿四

致敬缅怀光纤通信专家赵梓森院士⊙《科海追星》之五百廿四

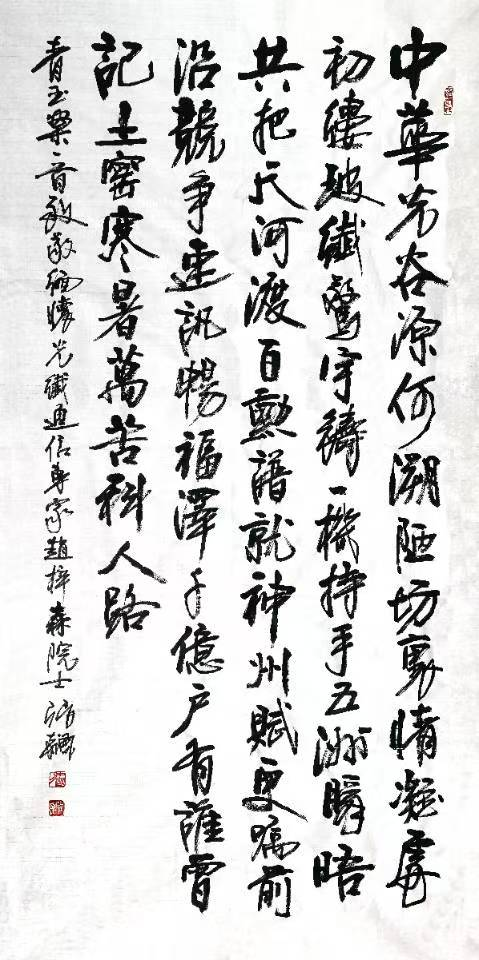

◎“中华光谷”源何溯?

陋坊里、情凝处。

初缕光纤惊宇铸。

一机持手,五洲瞬晤,

共把天河渡。

百勋谱就神州赋。

更嘱前沿竞争速。

讯畅福泽千亿户,

有谁曾记,土窑寒暑,

万苦科人路?

(《青玉案》—张飙)

◎今天是赵梓森院士(1932年2月4日-2022年12月15日)的诞辰纪念日。他是中国光纤通信技术的主要奠基人和公认的开拓者,被誉为“中国光纤之父”。1976年3月,他在单位厕所旁的破旧实验室,“土法”拉出我国第一根实用型石英光纤。70年代末,他组织研制生产出中国的首批实用化的光纤光缆和设备。作为技术负责人、总体设计人,先后完成了中国第一条实用化8Mb/s、34Mb/s和140Mb/s等6项国家、邮电部光缆通信重点工程。90年代,赵梓森领导开发的光纤通信产品大面积推广应用,取得显著经济效益。他创立了我国光纤通信技术方案,使中国在光通信技术领域成为美国、日本之后的世界第三大技术强国。他是“中国光谷”的主要倡导者,只用了不到六年时间,中国光谷就成为了世界上最大的光电子产品研产基地。2014年世界光纤通信中国占有的市场列世界第一。1995年当选为中国工程院院士。

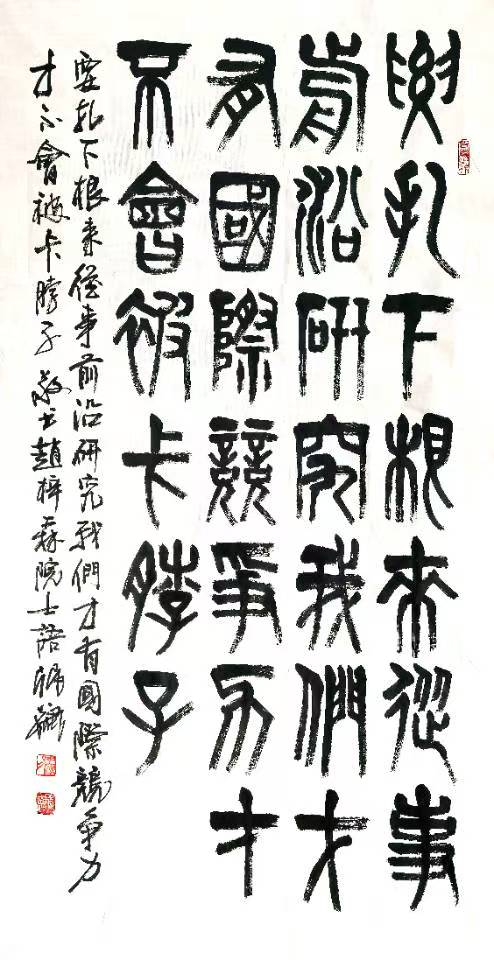

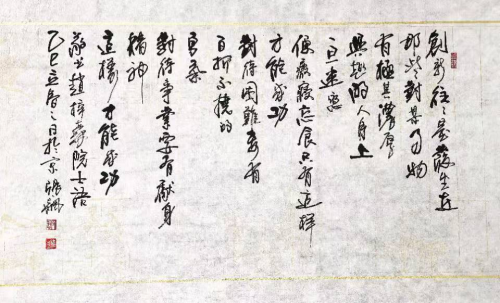

◎赵梓森认为:“创新往往是发生在那些对某事物有极其浓厚兴趣的人身上,一旦迷恋,便废寝忘食,只有这样才能成功。”他说:“对待困难要有百折不挠的勇气;对待事业要有献身精神,这样才能成功。”他叮嘱学生:“大家一定要扎下根来从事前沿研究,我们才有国际竞争力,才不会被卡脖子。”

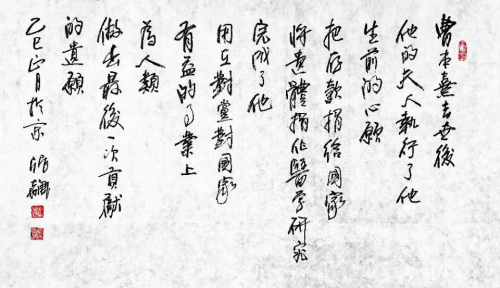

(二)致敬缅怀无机化学和物理化学家柳大纲院士⊙《科海追星》之五百廿五

致敬缅怀无机化学和物理化学家柳大纲院士⊙《科海追星》之五百廿五

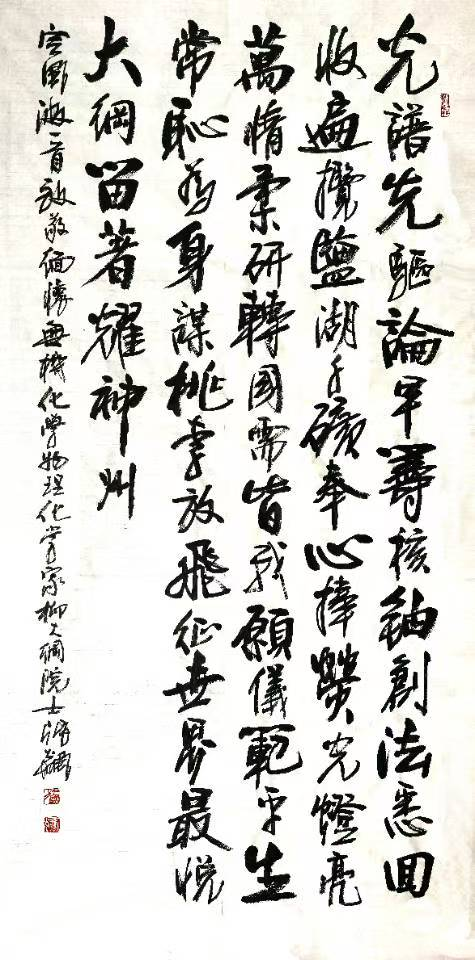

◎光谱先驱论早筹,核铀创法悉回收。遍揽盐湖千矿奉,心捧:荧光灯亮万情柔。

研转国需皆“我愿”,仪范:“平生常耻为身谋”。桃李放飞征世界,最悦:“大纲”留著耀神州。

(《定风波》---张飙)

◎今天是柳大纲院士(1904年2月8日—1991年9月14日)的诞辰纪念日。他是中国分子光谱研究先驱者、中国盐湖化学奠基人。他早年对氢氰酸等复杂分子的紫外光谱进行了研究,创了我国在多原子分子光谱研究领域的先河,使我国分子光谱的研究登上世界科学舞台。50年代初,他接受破解无毒荧光粉的“卡脖子“难题,中断了分子光谱基础研究,带领攻关小组试制出我国第一支使用无毒荧光材料的日光灯,达到了当时的国际水平。60年代初,他指导研究了核燃料前处理和后处理中的一些化学问题,使铀的回收率达99.5%。他领导了稀土化合物制备及性质的研究,为促进中国稀土资源的利用做出了贡献。他组织和领导了中国盐湖科学调查队,开展了对我国盐湖资源的调查,制订出各时期盐湖研究的全局规划,为中国盐湖资源开发利用奠定了坚实基础,为进行大规模钾肥生产做出了重要贡献。1955年当选中国科学院学部委员(院士)。

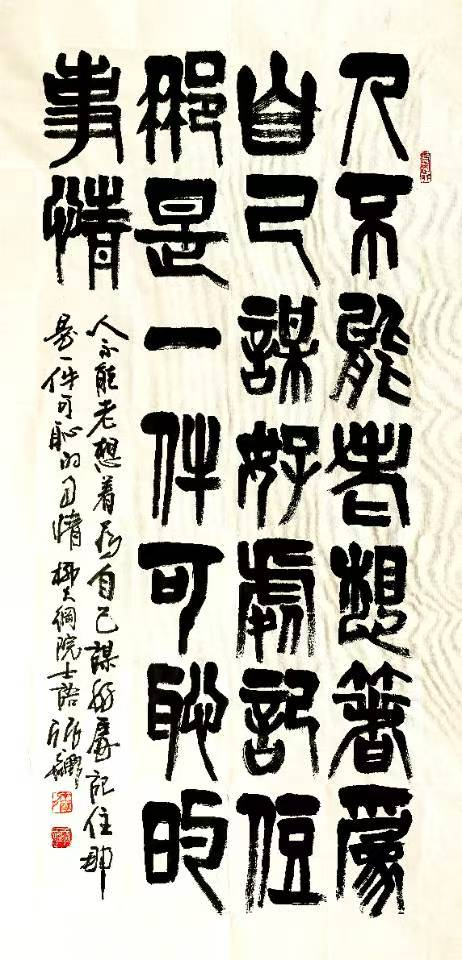

◎柳大纲的科研生涯横跨了多个研究方向。对于因国家需求改变科研方向,他总是毫不犹豫地说“我愿意”。他说:“人不能老想着为自己谋好处,记住,那是一件可耻的事情。”对于青年人才,他主张既要放手又要帮助,他说,“孩子长大了,如果还绑在父母身边,就很难成才。孩子出去了,如果不给他较好的条件,他也一定‘站立’不起来。”

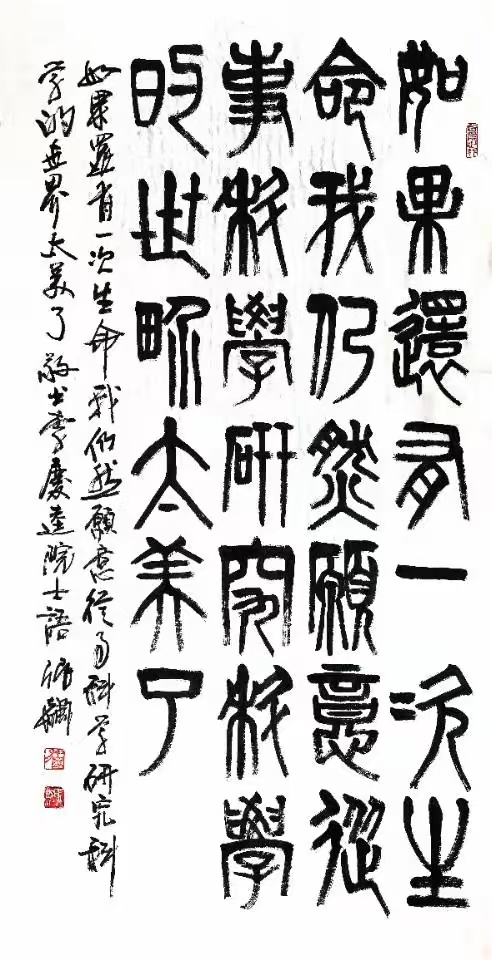

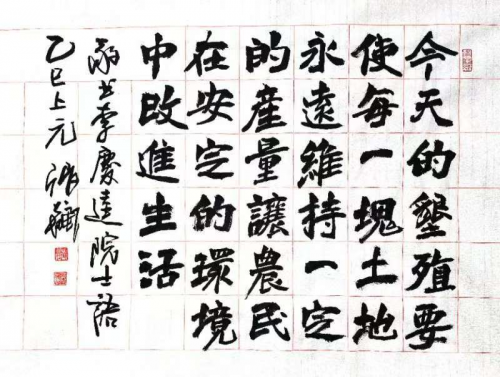

(三)◎致敬缅怀土壤农业化学家李庆逵院士⊙《科海追星》之五百廿六

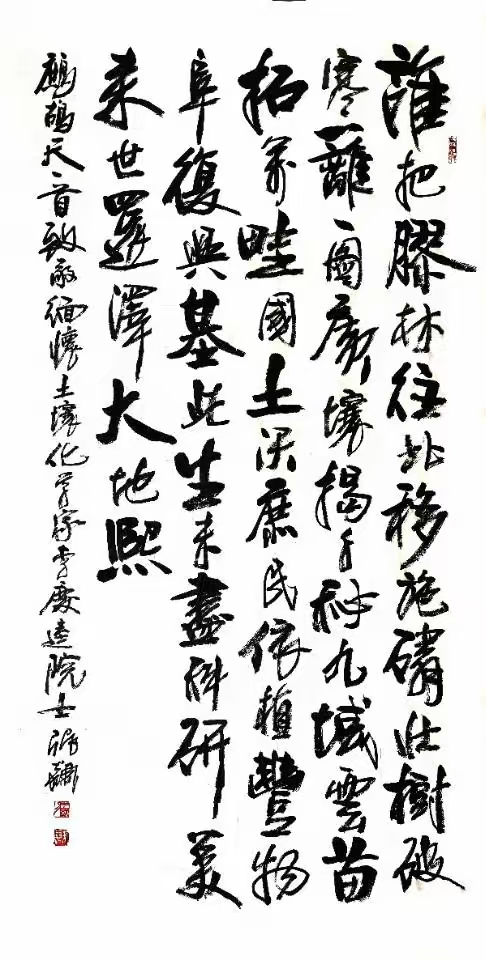

◎谁把橡胶北移?

施磷壮树破寒篱。

一图广壤揭玄千秘,

九域云苗拓万畦。

国土沃,庶民依。

植丰物阜复兴基。

此生未尽科研美,

来世还泽大地熙。

(《鹧鸪天》—张飙)

◎今天是日李庆逵院士(1912年2月12日---2001年2月25日)的诞辰纪念日。他是中国现代土壤学和植物营养化学的奠基人之一。他致力于土壤分析化学、土壤植物营养化学及施肥,红壤性质、发生分类及合理开发利用研究,于1937年出版了我国第一本《土壤分析法》。他主持编制了中国第一幅《土壤磷素分布图》,为中国磷钾化学肥料的发展和施用提供了依据。他提出了将粉状碳酸氢铵加工制成粒状肥深施的设想,比粉状肥增产稻谷36.2%—52.6%,推动了中国科学施肥的进程。50年代初,他接受国家任务,带领科研队伍历时6年对华南、云南地区进行调查,基本查清了适合种植橡胶的宜林地,提出了突破了天然橡胶林栽培线的禁区的科学依据,将橡胶树栽培线推广到北纬18-24度。1955年当选中国科学院学部委员(院士)。

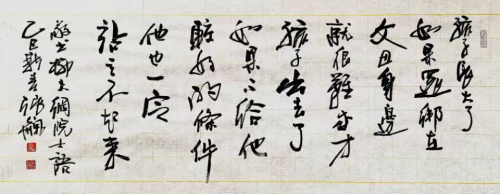

◎李庆逵对自己要求很严,每次出国回来第一件事们就是把带回来的手表等礼品包好上交组织。他的妻子长期从事中科院南京分院居委会的工作,直到1967年病逝都没带过手表。他说。“今天的垦殖,要使每一块土地永远维持一定的产量,让农民在安定的环境中改进生活。”“如果还有一次生命,我仍然愿意从事科学研究,科学的世界太美了。”

◎顺祝元宵佳节阖家团圆,安泰吉祥。

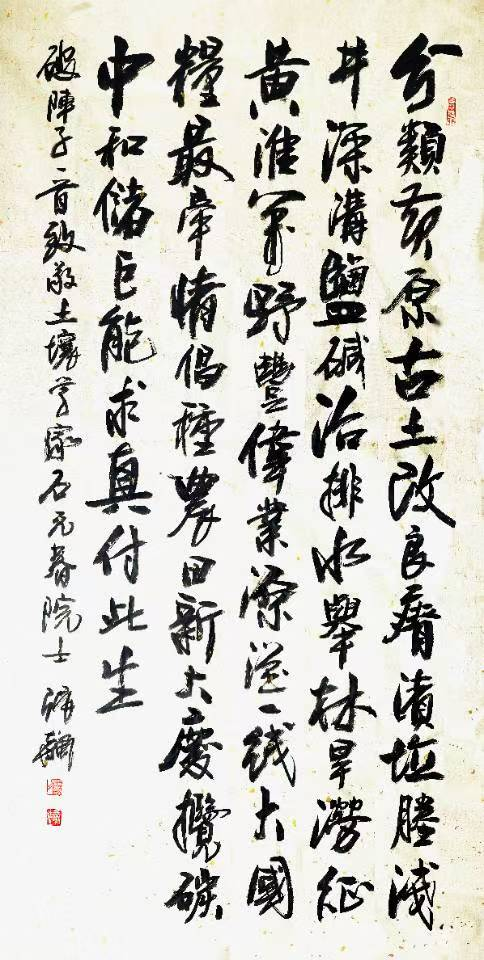

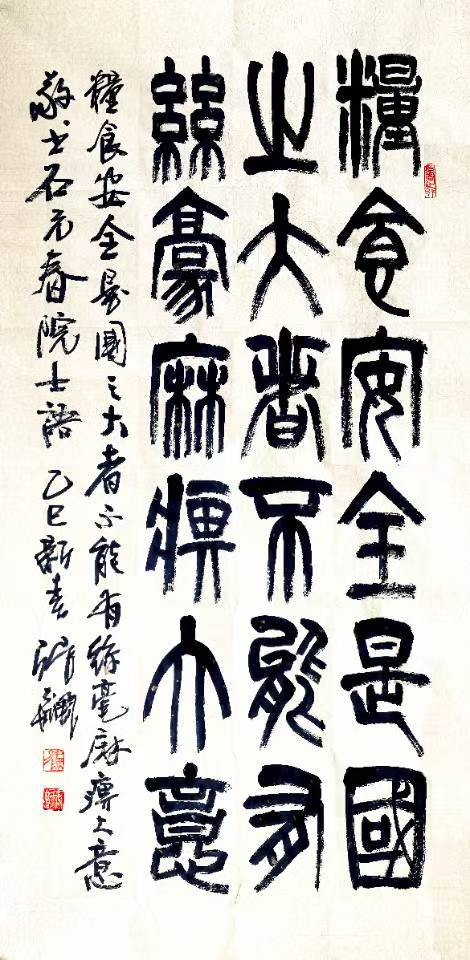

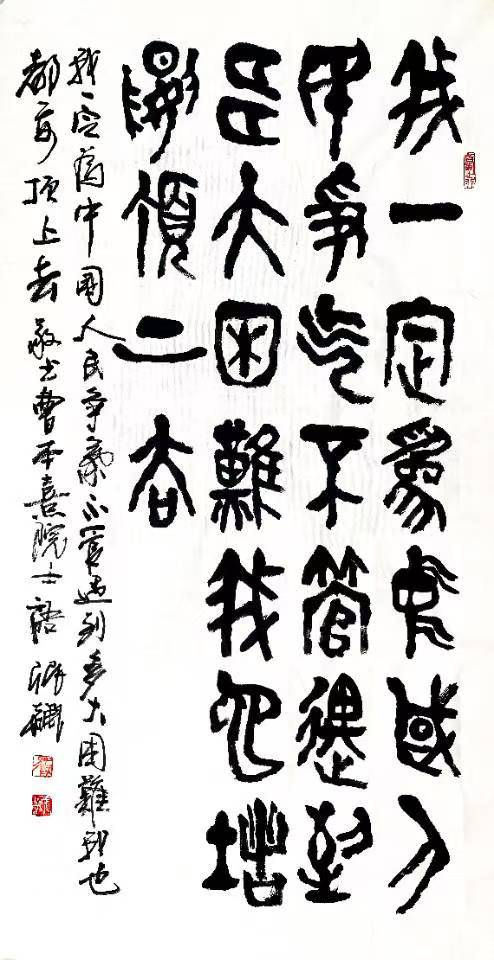

(四)、祝土壤学家石元春双院士生日快乐◎《科海追星》之五百廿七

祝土壤学家石元春双院士生日快乐◎《科海追星》之五百廿七

◎分类高原古土,

改良瘠渍丘塍。

浅井深沟盐碱治,

排水举林旱涝征。

黄淮万野丰。

伟业源从一线,

立国粮最牵情。

倡种农田新“大庆”,

揽碳中和储巨能。

求真付此生。

(《破阵子》---张飙)

◎今天是石元春院士(1931年2月18日出生)的94岁生日。他先后任国家“十五”“863计划”“973计划”农业科技首席科学家、国家科技发展规划战略研究农业科技组组长。他提出了黄土高原更新世古土壤地理、分类以及在时间和空间上发展演替的系列,揭示了黄淮海平原旱涝盐碱交相为害的自然现象,提出综合治理的主张和一系列措施,在黄淮海平原治理上发挥了重要作用。1991年当选中国科学院学部委员(院士),1994年当选中国工程院院士。

◎1973年,石元春和团队到河北曲周“老碱窝”中心张庄大队驻村,开始试点黄淮海平原旱涝盐碱综合治理。他提出的浅井深沟、农林水并举等综合治理方案,因与传统作法不同而遭到来自各个方面的指责和非难。他领导力排众议十数年如一日坚持实验。使三万亩的大面积实验区,生态环境改善,粮棉产量和人均收入大幅度增长,农民生活有极大改善。他说,“粮食安全是国之大者,不能有丝毫麻痹大意。”

◎石元春2006年提出生物质能源,提出在土地里种出一个大庆油田的设想。即以农作物的秸秆、畜禽粪便、有机垃圾等为资源,利用边际性土地和水面种植能源植物,形成新的能源。他说,“有人说我功成名就,什么都不缺了,为什么还要去操心。我说不,知识分子能够先知先觉,因此要作用于社会发展,这就是求真和责任。有这种冲动,也自然就会为此献身。”

◎祝石元春院士生日快乐,福寿康宁!

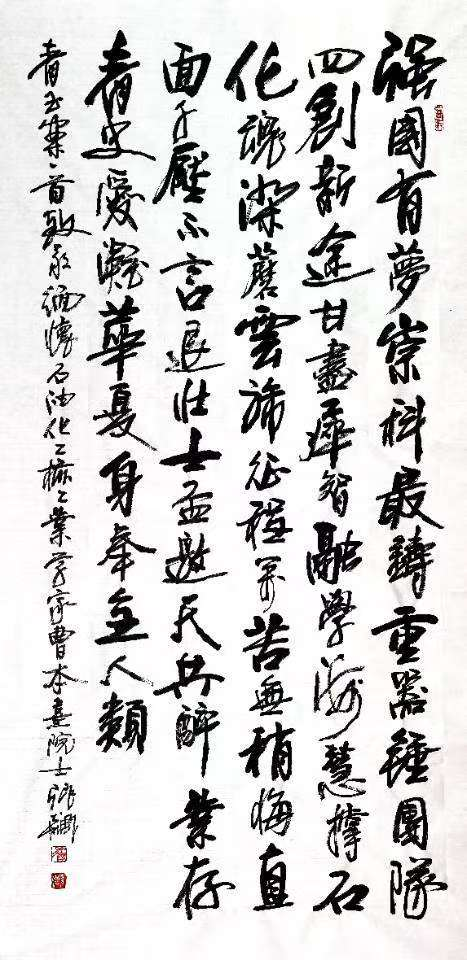

(五)、致敬缅怀化工学家核工业学家曹本熹院士⊙《科海追星》之五百廿八,

◎强国有梦崇科最。铸重器,锤团队。四创新途甘尽瘁。智融学海,慧撑石化,魂染蘑云旆。

征程万苦无稍悔。直面千压不言退。壮士杯邀天共醉。业存青史,爱凝华夏,身奉全人类。

(《青玉案》—张飙)

◎今天是曹本熹院士(1915年2月22日—1983年12月25日)诞辰110年纪念日。他一生为国四次创业,主持创办了清华大学化学工程系和石油工程系,筹建了北京石油学院。任二机部二局(核燃料局)副局长兼化工总工程师后,为推动我国核燃料化工生产的工程建设、顺利投产和技术改造,发展我国的核武器及核科学技术做出了重大贡献。作为“氢弹突破及武器化”项目的主要完成者之一,荣获国家科技进步奖特等奖,获颁“中国核工业功勋奖章”。1980年当选中国科学院学部委员(院士)。

◎曹本熹工作极其认真负责,生活上克己奉公。1963年奉调至核燃料局时他说:“我一定为中国人民争气,不管遇到多大的困难,我都要顶上去。”他做完癌症手术立即投入工作,去世前的半年,都在满负荷工作。“文革”时期,他家被强行要求与人合住,一套房子住了三户人家。曹本熹做直肠癌手术后,合用厕所十分不便,直到他病逝,合住问题也未能解决,但他生前从未说过一句抱怨的话。

◎曹本熹去世后,夫人执行了他生前的心愿:将存款捐献给国家,将遗体捐作医学研究,完成了他“用在对党对国家有益的事业上”、“为人类做出最后一次贡献”的遗愿。

(书法作品和译文由张飙先生提供;编辑报道:中国风华正茂;2025年3月2日; 农历乙巳蛇年 二月初二龙抬头;)

相关文章: